軽症脳梗塞へのt-PA投与基準は?PRISMS試験・ARAMIS試験から専門医が適応を解説

はじめに

脳卒中診療の現場では、「発症から間もないけれど、症状は非常に軽い」という脳梗塞の患者さんに出会う機会が頻繁にあります。

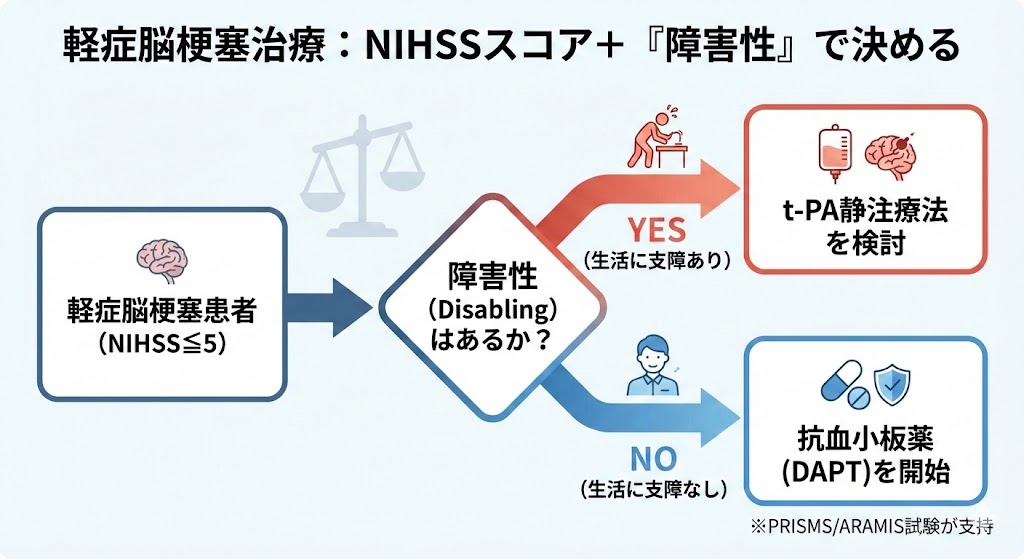

特に、National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) が5点以下といった「軽症」のケースでは、血栓溶解療法(t-PA静注療法)を行うべきか、抗血栓薬で様子を見るべきか、判断に迷うことが多いのではないでしょうか。

この問題の核心は、「軽症だから予後は良好だろう」という期待と、「t-PAによる頭蓋内出血のリスク」、そして「症状が再増悪したり、軽微でも後遺症が残ったりするリスク」とのバランスをどう取るかにあります。

近年のAHA/ASA (American Heart Association/American Stroke Association) ガイドラインでは、この判断の鍵として「症状が患者の生活に支障をきたすか (disabling or non-disabling)」という概念を重視しています。

つまり、「軽症」という一括りではなく、その症状が持つ「意味」を評価することが求められているのです。

本記事では、この臨床上の難問に光を当てた主要な臨床研究を深掘りし、明日からの診療に活かせる実践的なアプローチを考察します。

主要な臨床研究の深掘り

このテーマを考える上で、特に重要な2つのランダム化比較試験(RCT)を紹介します。

まずは、これらの研究がどのような患者を対象に、何を比較し、何を評価しようとしたのか、PICO形式で整理します。

- P (Patient): 発症4.5時間以内の急性期脳梗塞で、症状が軽症 (多くはNIHSS ≤ 5) かつ、生活に支障をきたさない (non-disabling) と判断された患者

- I (Intervention): 血栓溶解薬(アルテプラーゼ or テネクテプラーゼ)

- C (Comparison): 抗血小板薬(アスピリン単剤 or アスピリンとクロピドグレルの併用療法; DAPT)

- O (Outcome): 90日後の機能的自立 (modified Rankin Scale [mRS] 0-1)

1. PRISMS試験 (2018年):「無益」という結論の重み

この研究は、発症3時間以内の軽症 (NIHSS 0-5) かつ non-disabling と判断された患者を対象に、アルテプラーゼとアスピリンを比較しました。

結果の要点:

90日後の良好な機能的転帰(mRS 0-1)を達成した患者の割合は、アルテプラーゼ群で78.2%、アスピリン群で81.5%と有意な差を認めませんでした。

症候性頭蓋内出血はアルテプラーゼ群で多い傾向にありました(5例 vs 0例)。

研究デザインへの言及と批判的吟味:

この試験の最も重要な点は、「無益性 (futility)」を理由に早期終了したことです。

これは、計画された症例数をすべて登録しても、最終的にアルテプラーゼの優越性を示せる可能性が極めて低いと判断されたことを意味します。

早期終了により、統計的な検出力は低下しましたが、「軽症・非障害性の脳梗塞において、t-PAはアスピリンを上回る利益をもたらさない」という強力なシグナルを示した点で、臨床的な意義は非常に大きいと言えます。

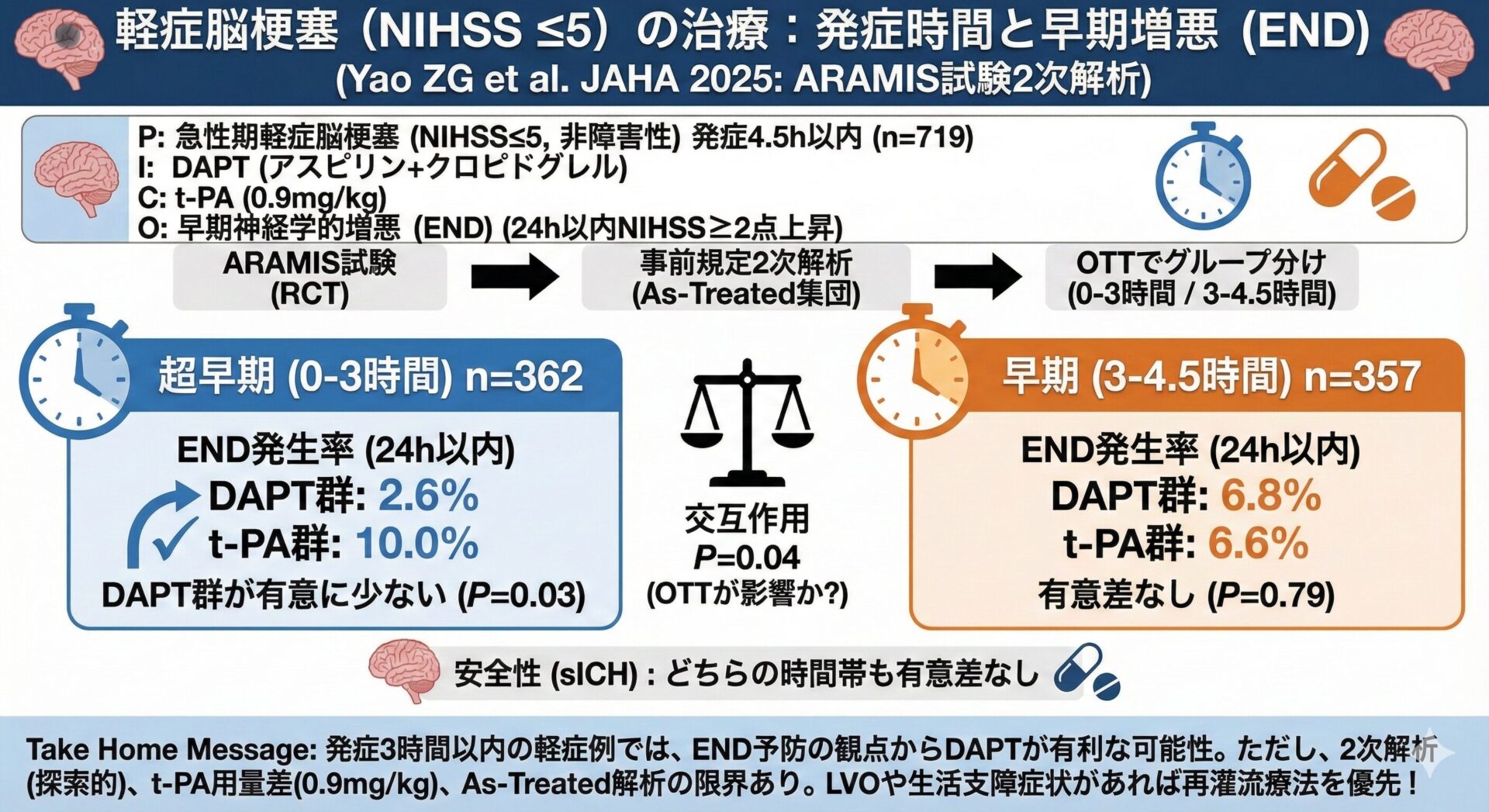

2. ARAMIS試験 (2023年): DAPTの「非劣性」をどう解釈するか

PRISMS試験からさらに踏み込み、より強力な抗血小板療法であるDAPTとアルテプラーゼを比較したのがこのARAMIS試験です。

対象は、発症4.5時間以内の軽症 (NIHSS ≤ 5) かつ non-disabling の患者でした。

結果の要点:

90日後の良好な機能的転帰(mRS 0-1)は、DAPT群で93.8%、アルテプラーゼ群で91.4%でした。

この結果は、事前に設定された基準(非劣性マージン)を満たし、DAPTのアルテプラーゼに対する非劣性が示されました。

早期神経学的悪化や症候性頭蓋内出血は、アルテプラーゼ群でやや多い傾向が見られました。

研究デザインへの言及と批判的吟味:

本研究は「非劣性試験」としてデザインされています。

これは、「DAPTが、標準治療(t-PA)と比べて効果で劣っていないこと」を証明するためのデザインです。

この結果は「DAPT > t-PA」を意味するわけではありませんが、「t-PAの出血リスクを冒さずとも、DAPTで同等の機能的予後が期待できる」と解釈できます。

軽症・非障害性という、もともと予後良好な集団においては、より安全な選択肢が合理的であることを示唆しています。

明日からの臨床実践への応用

これらのエビデンスを統合すると、軽症脳梗塞に対するアプローチは、NIHSSの点数だけで決めるのではなく、「障害性 (disabling)」の有無で二分するのが最も合理的です。

1. まずは「障害性」の有無を判断する

- 軽症 “だが” 障害性あり (Disabling)

- 該当する症状の例:

- 利き手の完全な麻痺や重度の巧緻運動障害

- 職業遂行に不可欠な機能の障害(例:タクシードライバーの軽微な半盲、ピアニストの指のしびれ)

- 明らかな失語(コミュニケーションに支障)

- 安全な歩行を妨げる失調

- 推奨されるアプローチ: これらの症状は患者のADL (Activities of Daily Living) や社会復帰に重大な影響を及ぼすため、t-PA投与を積極的に検討します。

- 該当する症状の例:

- 軽症 “かつ” 非障害性 (Non-disabling)

- 該当する症状の例:

- 非利き手の軽微な感覚障害や筋力低下

- 構音障害(呂律が回りにくいが、意思疎通は可能)

- ADLに影響しない程度のめまい

- 推奨されるアプローチ: 上記RCTの結果から、t-PAの上乗せ効果は期待できず、出血リスクを考慮するとDAPT(21日間程度)を開始するのが第一選択となります。

- 該当する症状の例:

2. 患者・家族とのShared Decision Making (SDM)

判断の鍵となる「障害性」は、時に患者さん自身の価値観に大きく左右されます。

したがって、医師が一方的に決めるのではなく、患者さんやご家族と対話し、共に意思決定を行うSDMが不可欠です。

- 説明のポイント:

- 「この症状が、今後のあなたの仕事や生活、趣味にどれくらい影響しそうですか?」

- 「t-PAというお薬は、症状が良くなる可能性を高めるかもしれませんが、一方で脳内で出血するリスクも少し上がります。」

- 「今の症状が生活に大きな影響を与えないのであれば、まずは安全性の高い飲み薬(抗血小板薬)で治療を始めるのが、現在の標準的な考え方です。」

診療録には、「なぜこの症状をdisabling/non-disablingと判断したか」の根拠(例:職業、ADLへの影響)と、患者さんと合意形成した旨を明確に記載しておくことが、後のトラブルを避ける上でも重要です。

よくある質問

Q1. NIHSSスコアが低くても、症状が「disabling」なら投与を検討すべきですか? A1. はい。本試験では除外されていますので、結果はわかりませんが、実臨床ではスコアが低くても失語や半側空間無視など、患者さんの生活に重大な支障をきたす症状(disabling symptoms)は積極的な投与考慮の対象となります。

Q2. 最近話題のテネクテプラーゼ(TNK)の場合はどう考えますか?A2. 軽症脳梗塞におけるテネクテプラーゼの有効性・安全性については、海外では適応を取得している国もありますが、本邦では2025年9月現在未承認です。本邦でも臨床試験が進んでおり、今後のエビデンスが待たれる状況です。

Q3. 症状が急速に改善している場合(transient ischemic attack: TIA)はどうしますか? A3. 症状が完全に消失しTIAと判断される場合はt-PAの適応外です。しかし、症状が改善傾向であっても軽度の麻痺などが残存する場合は、本記事で解説したPRISMS試験の考え方が参考になります。

Take Home Message

- 軽症脳梗塞の治療方針は、NIHSSの点数だけでなく「障害性 (disabling)」の有無で決める。

- 「軽症・非障害性」の脳梗塞に対して、t-PAの利益は乏しく、DAPTが合理的な第一選択である。

- 「軽症でも障害性あり」と判断される場合は、従来通りt-PA投与を積極的に検討する。

参考文献

- Khatri P, Kleindorfer DO, Devlin T, et al. Effect of Alteplase vs Aspirin on Functional Outcome for Patients With Acute Ischemic Stroke and Minor Nondisabling Neurologic Deficits: The PRISMS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;320(2):156–166.

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29987704/ - Wang Y, Li S, Pan Y, et al.; ARAMIS Investigators. Dual Antiplatelet Therapy vs Alteplase for Patients With Minor Nondisabling Acute Ischemic Stroke: The ARAMIS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;330(11):1055-1064.

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37721663/ - Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2019;50(12):e344–e418.

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31662037