頸動脈(頚動脈)ステント後のDAPTは3か月で十分? 〜傾向スコア解析+全国コホートからの実践的まとめ〜

はじめに

脳神経内科医/脳卒中専門医が、最新エビデンスを臨床視点で解説します。

今回のテーマは頸動脈ステント留置術(Carotid Artery Stenting: CAS)後の抗血小板薬2剤併用療法(Dual Antiplatelet Therapy: DAPT)の期間です。

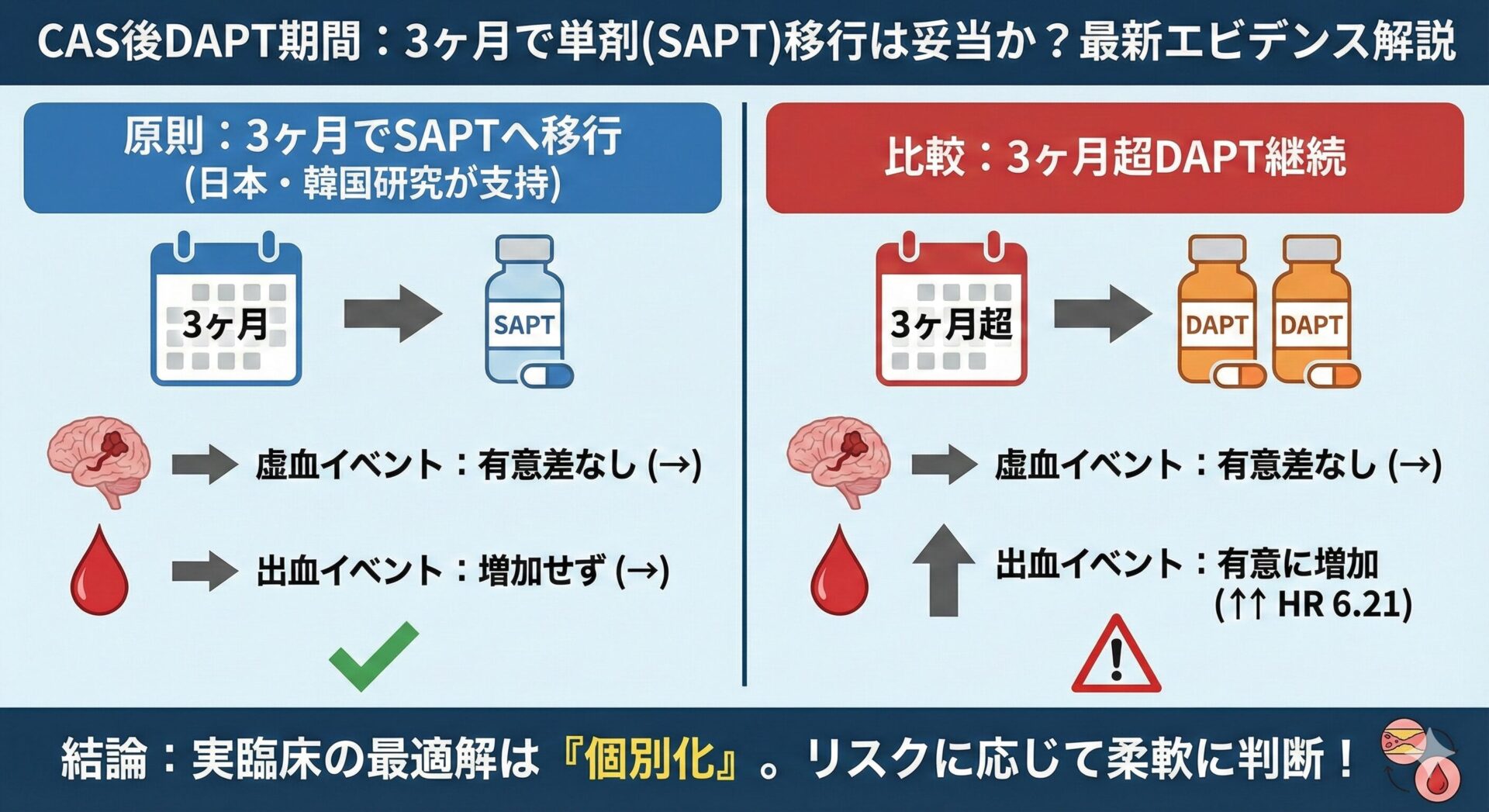

「3か月で単剤(Single Antiplatelet Therapy: SAPT)に移行」は妥当なのか?

日本の多施設・傾向スコアマッチングを使った観察研究と、韓国の全国コホート研究を軸に、日々の診療に役立つ結論を探ります。

まず結論から:忙しい臨床医のための要点

- 日本の多施設PSマッチ研究(2010–2022, 80ペア): 3か月を超えるDAPTで出血が有意に多い(ハザード比(Hazard Ratio: HR) 6.21, 95%信頼区間(Confidence Interval: CI) 1.23–31.4)。虚血イベントに有意差はなし(HR 2.90, 95%CI 0.89–9.46)。解析はKaplan–Meier+ログランク検定に基づく。

- 韓国の全国コホート(n=12,034): 短期(≥90日<6か月)と長期で主要複合アウトカムに差はなし。短期DAPTは推奨可能と結論。

- 実臨床での結論: 「おおむね3か月→単剤への移行」を基本戦略とし、不安定プラークの有無・周術期合併症・出血リスクなどに応じて個別最適化する。観察研究が中心であるため、未測定の交絡因子には常に留意が必要です。背景知識の整理には欧州血管外科学会(European Society for Vascular Surgery: ESVS) 2023ガイドラインが有用です。

PICOと方法(傾向スコア+生存解析)

- PICO(Patient, Intervention, Comparison, Outcome):

- P(対象): CASを受けた症候性/無症候性の頸動脈狭窄症患者。

- I(介入): 3か月のDAPT後に単剤へ移行。

- C(比較): 3か月を超えるDAPT継続。

- O(主要評価):

- 有効性: 虚血イベント(脳梗塞・TIA)(術後1年)

- 安全性: 出血イベント(頭蓋内・頭蓋外)(術後1年)

- 統計(原著準拠): 傾向スコア(Propensity Score: PS)マッチング後のイベント発生率はKaplan–Meier曲線で可視化し、ログランク検定で群間比較。HRと95%CIを算出。

補足:

傾向スコア(PS)マッチング後の群間比較で、Kaplan-Meier曲線とログランク検定、Cox比例ハザードモデルを用いるのは定石です。PSマッチングは、背景の似た患者同士をペアにする直感的に分かりやすい手法です。一方、今回紹介した韓国の研究で用いられたIPWも、傾向スコアを利用して交絡を調整する強力な手法の一つで、マッチングで除外されるサンプルを出さずに集団全体の情報を活用できる利点があります。

いずれの手法を用いるにせよ、比例ハザード性の仮定の確認や感度分析は重要です。

※本記事では方法論の一般的注意点として解説しています。

主な結果

- 虚血イベント: 3か月群 vs >3か月群で有意差なし(HR 2.90, 95%CI 0.89–9.46, p=0.077)。

- 出血イベント: >3か月群で有意に多い(HR 6.21, 95%CI 1.23–31.4, p=0.014)。

→ この結果は、3か月で単剤に移行しても虚血イベントは増えず、DAPTの延長は出血リスク増加と関連することを示唆しています。

他研究との整合性

- 韓国・全国コホート(Stroke 2025): この研究は、全国規模のデータベースを用い、IPW(Inverse Probability Weighting: 逆確率重み付け法)という統計手法で交絡因子を調整しています。これは、各患者が受けた治療の選択確率の逆数で重み付けを行い、集団全体として背景因子を均質化する強力な解析手法です。その結果、短期DAPT(≥90日<6か月)群と長期DAPT群で、主要複合アウトカム(虚血性脳卒中・消化管出血・頭蓋内出血)に有意差は認められませんでした。短期DAPTは推奨可能であると結論付けています。

- 米国・保険データ(Journal of NeuroInterventional Surgery: JNIS 2021): DAPTの延長は再入院を要する脳卒中を減少させる可能性を示しましたが、出血(特に頭蓋外)を増加させるという明確なトレードオフの関係を報告しました。

- 旧来の実務慣行(Medicine 2015): 米国血管外科学会(Society for Vascular Surgery: SVS)/米国脳卒中協会(American Stroke Association: ASA)などのガイドラインでは「少なくとも30日間」のDAPTが広く踏襲されてきました。

- 包括的ガイダンス(ESVS 2023): CAS周辺の治療戦略を包括的に解説。個々の症例リスク、手技内容、使用デバイスに応じた判断の重要性を強調しています。

臨床での使い方(誰を延長/短縮すべきか?)

原則として「約3か月で単剤へ移行」を基準とし、以下の因子を考慮して個別最適化を行います。

延長を検討するケース

- 周術期に微小塞栓などの合併があった

- プラーク性状が不安定(潰瘍形成など)

- ステント留置や手技に難渋した

- その他、虚血イベントの再発リスクが極めて高いと判断される

短縮/標準通りのSAPT移行を優先するケース

- 出血リスクが高い(高齢、抗凝固薬併用、出血既往、腎機能低下など)

- 服薬アドヒアランスに懸念がある

説明と同意: 現在のエビデンスは観察研究が中心であり、未測定の交絡因子が結果に影響している可能性は否定できません。DAPT延長の利点(虚血抑制の可能性)と欠点(出血増)というトレードオフについて患者さんに丁寧に説明し、合意形成を図ることが重要です。

Take Home Message

- CAS後のDAPTは「約3か月で単剤へ移行」しても虚血イベントは増加せず、3か月を超える延長は出血リスク増加と関連することが日本の観察研究で示されました。

- 韓国の全国コホート研究でも、短期DAPTは長期DAPTと比較して主要複合アウトカムで同等でした。

- 実臨床での最適解は“個別化”です。プラーク性状、周術期合併症、出血リスク、アドヒアランスなどを踏まえ、3か月を起点に延長・短縮を柔軟に判断しましょう。

- この領域の質の高いランダム化比較試験(Randomized Controlled Trial: RCT)はまだ確立されていません。将来の前向き試験によるエビデンスの集積が待たれます。

よくある質問(FAQ)

Q1. CAS後DAPTは最短どれくらいですか?

A1. 旧来は「少なくとも30日」とされてきましたが、近年は「約3か月で単剤移行」が妥当であるとの知見が蓄積しています。ただし、最終的には症例ごとの判断が重要です。

Q2. DAPTを長く続けるメリット/デメリットは何ですか?

A2. メリットは再入院を要する脳卒中を減らす可能性があること、デメリットは出血性合併症が明確に増加することです。この虚血と出血のトレードオフを個々の患者さんで評価する必要があります。

Q3. 論文で使われている統計手法(ログランク検定など)は重要ですか?

A3. はい。本邦の研究では、PSマッチ後の生存時間解析としてKaplan–Meier曲線とログランク検定、HRを用いて群間比較しています。研究手法の透明性を担保し、結果の妥当性を読者が評価する上で重要な情報です。

参考文献

- Kishi M, Akimoto T, Ozaki S, et al. Safety and efficacy of 3-month dual antiplatelet therapy after carotid artery stenting: A retrospective propensity score-matched analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. Published online September 17, 2025. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2025.108452

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40972692/ - Yoo J, Lim H, Seo KD. Optimal Duration of Dual Antiplatelet Therapy After Carotid Artery Stenting: A Nationwide Cohort Study. Stroke. 2025;56(3):613-620. doi:10.1161/STROKEAHA.124.048743

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39818984/ - Sussman ES, Jin M, Pendharkar AV, et al. Dual antiplatelet therapy after carotid artery stenting: trends and outcomes in a large national database. J Neurointerv Surg. 2021;13(1):8-13. doi:10.1136/neurintsurg-2020-016008

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32414894/ - Jhang KM, Huang JY, Nfor ON, et al. Is Extended Duration of Dual Antiplatelet Therapy After Carotid Stenting Beneficial?. Medicine (Baltimore). 2015;94(40):e1355. doi:10.1097/MD.0000000000001355

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26447994/ - Naylor R, Rantner B, Ancetti S, et al. Editor’s Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2023 Clinical Practice Guidelines on the Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery Disease. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2023;65(1):7-111. doi:10.1016/j.ejvs.2022.04.011

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35598721/