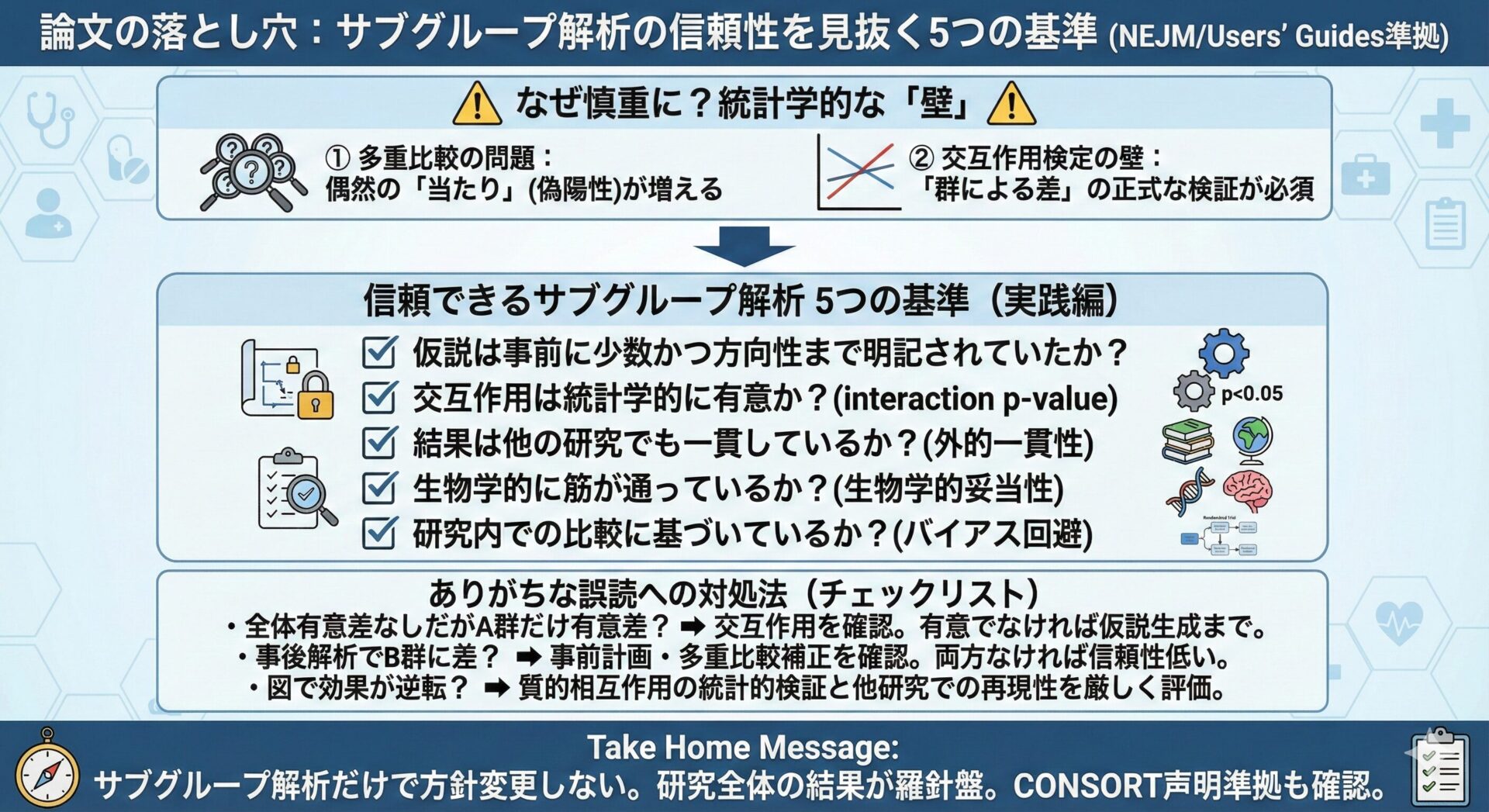

サブグループ解析は信じてよい?臨床論文を正しく読むための5つの着眼点

はじめに

臨床で論文を読む際、「高齢者で特に効果が大きい」「女性で有効だった」といったサブグループ解析の結果に日常的に出会います。これらは患者さんごとの最適な治療選択に役立つ可能性がある一方、多重比較や交互作用の解釈を誤ると、容易にミスリードされてしまう危険性をはらんでいます。

このサブグループ解析の信頼性をどう見抜くかについて、NEJM(The New England Journal of Medicine)の名稿と、臨床疫学の指針であるUsers’ Guidesを軸に、明日から抄読会や実臨床で使える評価基準を分かりやすく整理します。

なぜサブグループ解析は慎重に読むべきなのか?

サブグループ解析の結果を鵜呑みにしてはいけない理由は、主に2つの統計学的な「壁」があるからです。

① 多重比較の問題:偶然の「当たり」を見抜く

これが最大の落とし穴です。多くの因子(年齢、性別、重症度など)で患者群を区切って何度も検定を試すほど、偶然に統計学的有意差(例: p < 0.05)が出てしまう確率が雪だるま式に増えていきます。これを偽陽性(false positive)の累積と呼びます。

信頼できる研究では、この問題を避けるために、研究計画の段階で検証するサブグループの数を少数に限定したり、階層化(gatekeeping)や統計的補正(Bonferroni法、FDRなど)といった手法を用いて、偶然の有意差が出にくいように設計されています。

② 交互作用検定の壁:「群による差」の正式な検証

「サブグループによって本当に治療効果が異なるのか?」を統計学的に正式に検証する手法が「交互作用検定 (test for interaction)」です。

しかし、この検定は検出力が低いことが多く、「交互作用は統計学的に有意ではないが、特定のサブグループ内での治療効果は有意だった」という結果がしばしば生じます。このような場合、そのサブグループ特有の効果は偶然の可能性が高いため、確証的な主張は避け、あくまで将来検証されるべき「仮説生成」に留めるのが安全な解釈です。

歴史的にも、治療効果の方向性が逆転するような質的相互作用(Qualitative Interaction)は稀であり、効果の大きさが異なるだけの量的相互作用(Quantitative Interaction)がほとんどであることが指摘されています。つまり、研究全体の結論が、個々のサブグループを解釈する上での大原則(羅針盤)となるのです。

信頼できるサブグループ解析 5つの基準(実践編)

では、私たちはどのように信頼性を見分ければよいのでしょうか。Users’ Guidesで示された基準を、臨床家向けに言い換えてみましょう。

- 仮説は事前に少数かつ方向性まで明記されていたか?

データを見てから後付けで作られた仮説ではなく、研究計画書や臨床試験登録情報(例: ClinicalTrials.gov)に「高齢者でより効果が大きいと予想する」のように、事前に仮説が明記されているかを確認します。 - 交互作用は統計学的に有意か?

論文の本文や図表に交互作用のp値(interaction p-value)が記載されているかを探しましょう。これが統計学的に有意(例: p < 0.05)であれば、サブグループによる効果差の信頼性は高まります。 - 結果は他の研究でも一貫しているか?

その結果は、他の複数のランダム化比較試験(RCT)やメタ解析でも同様の傾向が示されていますか?単一の研究だけでなく、外部のエビデンスとの一貫性(外的一貫性)が重要です。 - 生物学的に筋が通っているか?

なぜそのサブグループで効果が異なるのか、病態生理や薬理学的な機序から説得力のある説明が可能か(生物学的妥当性)を考えます。 - 研究内での比較に基づいているか?

そのサブグループ解析が、単一の研究内でランダムに割り付けられた患者同士の比較に基づいていることが重要です。異なる研究間の患者群を比較するような手法は、バイアスの影響を強く受けます。

ありがちな誤読への対処法(チェックリスト)

臨床現場でよく遭遇するシナリオと、その対処法をまとめました。

- 「全体では有意差がないが、A群だけで有意差があった」

➡️ まず交互作用検定の結果を確認します。有意でなければ、その結果は仮説生成として扱い、臨床方針の変更は避けます。 - 「事後解析(post hoc)で多くの因子を検討した結果、B群で差が見つかった」

➡️ 事前に計画された解析か、多重比較の補正が行われているかを確認します。両方がなければ、その結果の信頼性は低いと判断します。 - 「論文の図で2つの治療効果の線が交差しているから、効果が逆転している」

➡️ 見た目だけでなく、質的相互作用が統計学的に示されているか、そして他の研究でも再現されているかを厳しく評価します。

論文の報告自体の質は、CONSORT声明に準拠しているかで判断できます。

良質な論文は、サブグループ解析を含むすべての追加解析の方法と結果を明記することが求められています。

Take Home Message

- サブグループ解析の結果だけで臨床方針を変更しない。

まずは「交互作用」「事前仮説」「一貫性/妥当性」のフィルターにかけて信頼性を評価しましょう。- 研究全体の結果が羅針盤。

効果が逆転する「質的相互作用」は稀であり、多くは効果の大きさの差(量的相互作用)に過ぎません。- 論文の「統計解析」の方法の項を読む癖をつける。

CONSORT声明に準拠し、サブグループ解析の計画が明記されているかを確認しましょう。

参考文献

- Wang R, Lagakos SW, Ware JH, Hunter DJ, Drazen JM. Statistics in medicine–reporting of subgroup analyses in clinical trials. N Engl J Med. 2007;357(21):2189-2194. doi:10.1056/NEJMsr077003

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18032770/ - Sun X, Ioannidis JP, Agoritsas T, Alba AC, Guyatt G. How to use a subgroup analysis: users’ guide to the medical literature. JAMA. 2014;311(4):405-411. doi:10.1001/jama.2013.285063

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24449319/ - Sun X, Briel M, Walter SD, Guyatt GH. Is a subgroup effect believable? Updating criteria to evaluate the credibility of subgroup analyses. BMJ. 2010;340:c117. Published 2010 Mar 30. doi:10.1136/bmj.c117

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20354011/ - Yusuf S, Wittes J, Probstfield J, Tyroler HA. Analysis and interpretation of treatment effects in subgroups of patients in randomized clinical trials. JAMA. 1991;266(1):93-98.

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2046134/ - Moher D, Hopewell S, Schulz KF, et al. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMJ. 2010;340:c869. Published 2010 Mar 23. doi:10.1136/bmj.c869

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20332511/