髄膜炎・脳炎パネルの診断精度と限界:メタ解析で検証する臨床での賢い使い方

はじめに

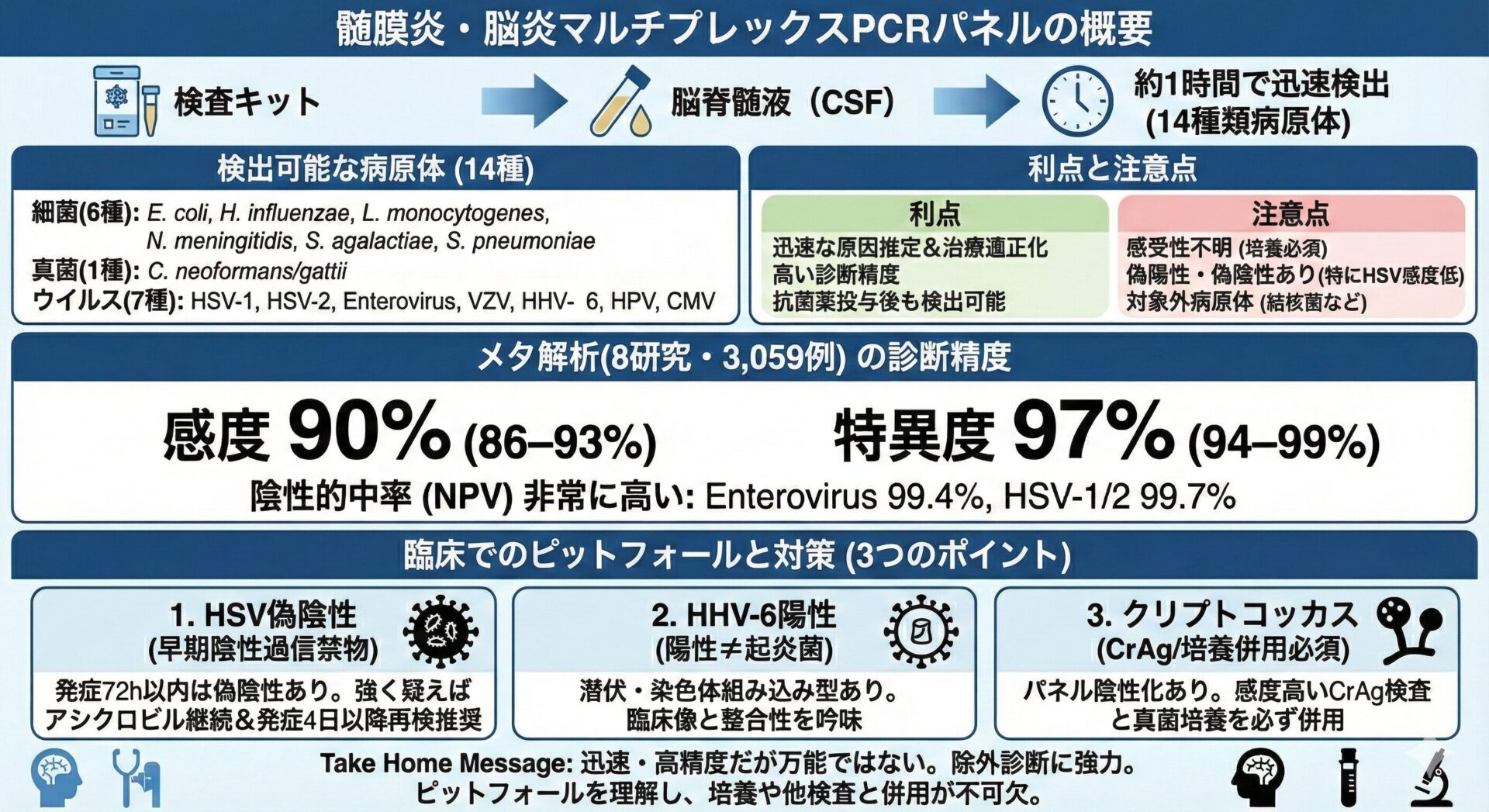

髄膜炎・脳炎が疑われる際の強力な武器、髄膜炎・脳炎マルチプレックスPCRパネル(Meningitis/Encephalitis Multiplex PCR Panel)について、その真の実力と臨床での注意点を深く掘り下げます。

この検査は、髄液1検体から14種類の主要な病原体(ウイルス7種・細菌6種・真菌1種)を約1時間で迅速に検出できる画期的なツールです。

原因特定までの時間を劇的に短縮し、不要な抗菌薬やアシクロビルの使用を減らすなど、治療の「適正化」に貢献することが期待されています。

ただし、その効果は施設によって差があるため、一律の効果を主張できるものではありません。

本記事では、この髄膜炎・脳炎パネルの診断精度を検証した信頼性の高いシステマティックレビュー・メタアナリシス論文を基に、検査の強みと、我々臨床医が知っておくべき限界を解説します。

髄膜炎・脳炎パネルの概要

まず、この検査で何が分かり、どのような長所と短所があるのかを整理します。

検出可能な病原体

全14種類の病原体が検出対象となっており、髄膜炎・脳炎の主要な原因微生物の多くをカバーしています。

| 細菌 (Bacteria) | 真菌 (Fungus) | ウイルス (Virus) |

| Escherichia coli K1 | Cryptococcus neoformans/gattii | 単純ヘルペスウイルス1型 (HSV-1) |

| Haemophilus influenzae | 単純ヘルペスウイルス2型 (HSV-2) ※ | |

| Listeria monocytogenes | エンテロウイルス (Enterovirus) | |

| Neisseria meningitidis | 水痘・帯状疱疹ウイルス (VZV) | |

| B群レンサ球菌 (S. agalactiae) | ヒトヘルペスウイルス6型 (HHV-6) | |

| 肺炎球菌 (S. pneumoniae) | ヒトパレコウイルス (HPeV) | |

| サイトメガロウイルス (CMV) |

※HSV-1,2について: 検出感度はウイルス量が10³ copies/mL以上とされ、一般的な外注検査で用いられるリアルタイムPCR法(10² copies/mLから検出可能)よりも感度が低い点に注意が必要です。

※このパネルは万能ではなく、結核菌や、グラム陰性桿菌(GNR)の中でもKlebsiella pneumoniaeなど、臨床的に重要な微生物の一部は検出対象外です。

利点(メリット)

- 迅速な原因微生物の推定 約1時間という迅速さで結果が得られるため、早期に治療方針を固め、不要な広域抗菌薬などを中止・変更(de-escalation)する判断がしやすくなります。

- 高い診断精度 後述のメタ解析では、**全体の感度90%、特異度97%**と高い精度が報告されています。

- 抗菌薬投与後の検体でも検出可能 培養検査と異なり、先行して抗菌薬が投与されていても、病原体の遺伝子を検出できる可能性があります。

欠点・注意点(デメリット)

- 抗菌薬の感受性が不明

検出できるのは病原体の存在のみで、どの抗菌薬が効くか(薬剤感受性)は分かりません。したがって、細菌感染を疑う場合は培養検査の提出が引き続き必須です。 - 偽陽性・偽陰性の存在

メタ解析の初期集計では、偽陽性が11.4%(特にS. pneumoniae, S. agalactiaeで多い)、偽陰性が2.2%(HSV-1,2, エンテロウイルス, Cryptococcusで多い)と報告されています。結果の解釈には注意が必要です。 - 一部の病原体で感度が劣る可能性

前述の通り、特にHSVでは、専用のリアルタイムPCR法と比較して感度が低いとされています。 - 対象外の病原体は検出不可

結核菌や一部の細菌、ウイルス、真菌、寄生虫、また自己免疫性脳炎などは評価できません。

メタ解析(8研究・3,059例)の総合成績

今回深掘りする論文は、8つの研究、合計3,059人の患者データを統合した推定値であり、個別の研究よりも信頼性の高い結論を導き出しています。

その結論として、髄膜炎・脳炎パネルの総合的な診断精度は以下の通りでした。

- 総感度: 90% (95%信頼区間 86–93%)

- 総特異度: 97% (95%信頼区間 94–99%)

特に、陰性だった場合の結果の信頼性を示す陰性的中率(NPV)は、エンテロウイルス(EV)で99.4%、単純ヘルペスウイルス(HSV-1/2)で99.7%と非常に高い数値が報告されています。これは、パネルに含まれる病原体を「除外」する上で非常に強力な根拠となります。

ただし、この高いNPVは裁定(adjudication)解析後の値であり、新規検査に有利なバイアスが入り得る点に留意が必要です。また、病原体別の厳密なサブグループ解析はデータ不足のため行われておらず、個々の病原体に対して常にこの精度が保証されるわけではない点にも注意が必要です。

重要:臨床で遭遇する3つのピットフォールと対策

髄膜炎・脳炎パネルを使いこなす上で、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

1. HSVの偽陰性:発症早期の「陰性」は過信しない

HSV脳炎は発症72時間以内の陰性が偽陰性となることがあるため、強く疑う例ではアシクロビル継続の上、発症4日以降を目安に再LP・再PCRを推奨します。すなわち、臨床的にHSV脳炎を強く疑うにもかかわらず髄膜炎・脳炎パネルが陰性だった場合、安易にアシクロビルを中止してはいけません。

2. HHV-6陽性:「陽性=起炎菌」とは限らない

HHV-6陽性は、潜伏ウイルスの再活性化や染色体組み込み型(ciHHV-6)など、「非起炎菌」としての陽性を含みます。髄膜炎・脳炎パネルで陽性となっても、臨床的に説明困難な症例が相当数報告されているため、必ず患者の免疫状態や臨床像と整合するかを吟味する必要があります。

3. クリプトコッカス:CrAg(抗原検査)と培養の併用は必須

クリプトコッカスは低菌量や治療後に髄膜炎・脳炎パネルが陰性化することがあります。従来のCrAg(クリプトコッカス莢膜抗原)検査の方が感度で優位であり、治療効果のモニタリングにはCrAgを用いるべきです。クリプトコッカスを少しでも疑う場合は、髄膜炎・脳炎パネルの結果によらず、必ずCrAg検査と真菌培養を併用してください。

よくある質問(FAQ)

Q: 髄膜炎・脳炎パネルが陰性なら、アシクロビルは中止してよいですか?

A: いいえ、一概には言えません。臨床的にHSV脳炎を強く疑う場合、特に発症72時間以内の陰性結果は偽陰性の可能性があるため、アシクロビルは継続し、発症4日以降を目安に再検査を推奨します。

Take Home Message

- 髄膜炎・脳炎パネルは、髄膜炎・脳炎の診断において、全体として感度90%、特異度97%という精度の高い迅速診断ツールです。

- 特に陰性的中率が非常に高く、リストにある病原体の「除外診断」に極めて有用で、不要な治療の早期中止など治療の適正化に貢献します。

- ただし、以下の3つのピットフォールを必ず念頭に置いてください。

- HSV脳炎疑い → 早期の陰性は偽陰性を考慮し、アシクロビル継続+再検査を検討します。

- HHV-6陽性 → 「陽性=原因」と短絡せず、臨床的意義を慎重に評価します。

- クリプトコッカス疑い → 必ずCrAg検査と培養を併用します。

- 髄膜炎・脳炎パネルは万能ではありません。常に培養検査を併用し、結核菌や自己免疫性脳炎など「パネル対象外」の疾患を鑑別に挙げ続けることが臨床医の責務です。

参考文献

Tansarli GS, Chapin KC. Diagnostic test accuracy of the BioFire® FilmArray® meningitis/encephalitis panel: a systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2020;26(3):281-290. doi:10.1016/j.cmi.2019.11.016

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31760115/