急性期脳梗塞の血栓回収:吸引単独はステントリトリーバー併用より良いのか?〜日本DPCデータベース研究の読み解き方〜

本記事は、急性期脳梗塞の血栓回収療法(Mechanical Thrombectomy: MT)における手技選択がテーマです。

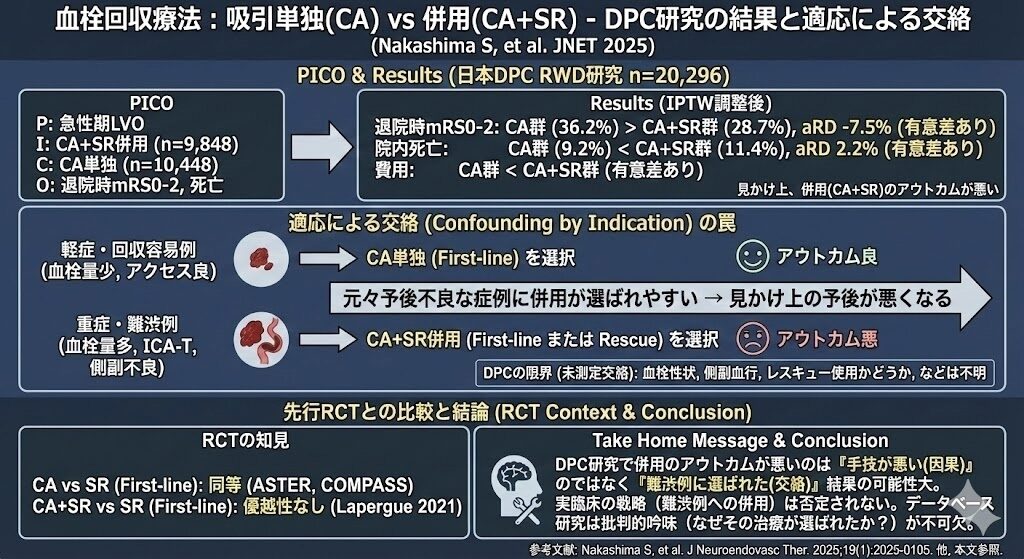

忙しい臨床医のために:まず結論から

日本のDPCデータベースを用いた大規模RWD研究で、吸引単独(CA)群に比べ、ステントリトリーバー併用(CA+SR)群の方が見かけ上のアウトカム(退院時機能的自立)が悪い、という結果が示されました。

しかし、これは併用(CA+SR)が”悪い手技”だからではなく、血栓量が多い、アクセスが困難など、より重症・難渋症例に対して併用が選択されやすいという適応による交絡を強く反映している可能性が高いです。

この研究結果(観察研究)のみで因果関係を結論づけることはできず、先行するRCT(ランダム化比較試験)の文脈と合わせて冷静に解釈する必要があります。

臨床疑問と背景

脳主幹動脈閉塞(Large Vessel Occlusion: LVO)に対するMTは標準治療です。

現場で用いられる主な戦略は、吸引カテーテル(Contact Aspiration: CA)とステントリトリーバー(Stent Retriever: SR)の組み合わせによります。

ここで、主要な臨床疑問(CQ)と、それに対する先行研究(主にRCT)の位置づけを整理しておきましょう。

背景知識(主要なRCTの要点)

- CQ1: CA単独 vs SR単独 (First-line)

- ASTER試験 (2017) や COMPASS試験 (2019) といったRCTでは、両者の有効性・安全性は概ね同等(COMPASSではCAの非劣性)であることが示唆されています。

- CQ2: CA+SR併用 vs SR単独 (First-line)

- JAMAに掲載されたRCT (Lapergue B, et al. 2021) では、併用群のSR単独群に対する優越性を示すことができませんでした。

- CQ3: CA+SR併用 vs CA単独 (First-line)

- これが今回のテーマですが、この比較に関する大規模なRCTはまだ存在しません。

このように、CA単独とCA+SR併用を第一選択として比較したエビデンスは不足しています。このRCTが未だない領域において、日本のリアルワールドデータであるDPCを用いた大規模な観察研究が報告されましたので、その読み解き方を解説します。

PICOと主な結果

- P (Patient): 日本のDPCデータベースに登録された、急性期脳梗塞で機械的血栓回収療法(MT)を受けた患者 (20,296例)

- I (Intervention): 接触吸引(CA) + ステントリトリーバー(SR)併用療法群 (n=9,848)

- C (Control): 接触吸引(CA)単独療法群 (n=10,448)

- O (Outcome):

- Primary: 退院時の機能的自立(modified Rankin Scale 0-2)

- Secondary: 院内死亡、症候性頭蓋内出血(sICH)、入院費用など

この後ろ向きコホート研究では、患者背景の偏りを調整するため、傾向スコア(Propensity Score)を用いた逆確率重み付け(IPTW)という統計手法が用いられました。

主要な結果

- 退院時機能的自立 (mRS 0-2):

- 併用 (CA+SR) 群: 28.7%

- 単独 (CA) 群: 36.2%

- 調整リスク差 (aRD): -7.5% (95% CI: -9.5% to -5.4%)

→ 併用群の方が、有意に機能的自立が低い(アウトカムが悪い)

- 院内死亡:

- 併用 (CA+SR) 群: 11.4%

- 単独 (CA) 群: 9.2%

- 調整リスク差 (aRD): 2.2% (95% CI: 1.0% to 3.5%)

→ 併用群の方が、有意に死亡率が高い

- 入院費用:

- 併用群の方が、単独群よりも有意に高かった。

適応による交絡とDPCの限界

さて、この結果だけを見ると併用療法はCA単独より劣るのか?と考えてしまいがちですが、それは早計です。

ここに観察研究、特にデータベース研究を解釈する難しさがあります。

最大の論点は適応による交絡(Confounding by indication)です。

この研究では、傾向スコア(IPTW)を用いて、年齢、性別、併存疾患、来院時意識レベル(JCS)といった測定可能な因子は調整されています。

しかし、DPCは診療報酬請求のための管理データベースであり、術者がなぜその手技を選んだのかという最も重要な臨床情報が欠落しています。

未測定交絡因子

具体的には、以下の情報がDPCデータからは把握できません。

- 血栓負荷や性状:

- 例:Clot burden score、血栓長、血栓の密度

- 基礎条件:

- 例:閉塞部位(ICA-T, M1遠位, M2など)、ASPECTS、側副血行(Collateral)グレード

- アクセスや術者の要因:

- 例:アクセス血管の屈曲・狭窄、術者の選好・経験、使用デバイスの世代

- 治療プロセス:

- 最も重要な点:最初から併用(first-line combined)だったのか、それともCA単独で試みて失敗した後のレスキュー(bailout)として併用したのか

臨床現場では、CA単独で十分回収可能と判断される症例(例:血栓量が少ない、アクセスが良い)もあれば、これはCA単独では無理そうだと判断される症例(例:血栓量が多い、ICA-T閉塞、側副循環が乏しい)もあるはずです。

当然、後者のような元々のアウトカムが不良と予想される重症・難渋症例に対して、術者は(レスキューとしての使用も含め)CA+SR併用を選択する蓋然性が高いです。

つまり、この研究の併用群のアウトカムが悪いという結果は、

併用療法という”手技”が悪い(=因果)のではなく、

併用療法が選択された(あるいは、せざるを得なかった)症例群は、そもそも予後不良因子(=測定されていない交絡因子)を多く持っていた(=交絡)

という可能性が極めて高いのです。

なお、DPCデータは請求情報がベースであるため、神経学的重症度スコア(NIHSS)や、ECASSなどの厳密な定義に基づくsICHの判定も原則として把握困難です。

これらの測定できない交絡やアウトカムの誤分類の可能性も、結果を解釈する上で常に留意が必要です。

先行研究(RCT)との整合性

前述の通り、先行RCTでは「CA vs SR(同等)」、「CA+SR vs SR(優越性なし)」でした。

今回のDPC研究「CA+SR vs CA(CA優位?)」という結果は、これらのRCTとは異なる方向性を示しています。

しかし、これは矛盾ではありません。

RCTは「均質な集団で、治療法をランダムに割り付けて”純粋な治療効果”」を比べるデザインです。

一方、今回のDPC研究は「実臨床(リアルワールド)で、”術者の判断”に基づいて治療法が選ばれた結果」を見ています。

リアルワールドでは「適応による交絡」が必ず発生するため、DPC研究の結果から治療の優劣(因果)を推論することはできません。むしろ、「日本の実臨床では、より困難な症例に併用療法が選択される傾向がある」という実態を反映したデータと捉えるべきでしょう。

※ちなみに、First-lineでのCA単独 vs CA+SR併用を比較した別の多施設解析(観察研究)では、CA単独の方が手技・臨床指標で優位であったと報告されており、本研究と同様の交絡バイアスの影響が示唆されます。

Take Home Message

- 日本のDPCデータベースを用いた大規模観察研究で、CA+SR併用群は、CA単独群と比較し、退院時機能的自立が低く、院内死亡率が高かった。

- しかし、この結果は併用療法がCA単独より劣るという因果関係を証明するものではない。

- DPCでは測定不可能な血栓の性質、側副血行路、レスキュー治療であったか否かといった適応による交絡が存在する可能性が極めて高い。

- 実際には、CA単独で太刀打ちできない困難な症例(=元々予後が悪い症例)に対し併用療法が選択されている実態を反映した結果と解釈するのが妥当である。

- データベース研究の解釈には、常になぜその治療が選ばれたのか?という臨床的背景(交絡)を考慮する批判的吟味が不可欠である。

臨床への示唆と今後の研究

この研究結果をもって、明日からCA+SR併用を控えようと考える必要は全くありません。むしろ、術者がこの症例には併用が必要だと判断した背景(=予後不良因子)が、実際のアウトカムに強く反映された、と解釈すべきです。

我々が本当に知りたいのは、もし仮に、同じ患者(例:ICA-T閉塞で血栓量が多い患者)に、CA単独をfirst-lineで行うのと、CA+SR併用をfirst-lineで行うのでは、どちらが良いのか?です。

この問いに答えるためには、やはりfirst-line CA単独 vs first-line CA+SR併用を比較する質の高いRCTやTTEなどの手法が行われた質の高いRWD研究の実施が待たれます。

FAQ(よくある質問)

Q1. 結局、併用(CA+SR)は避けるべきですか?

A1. いいえ。今回の観察研究の結果は因果関係を示すものではなく、難渋症例に併用療法が選ばれやすいという適応による交絡を反映している可能性が高いです。血栓量が多い場合やCA単独で回収困難な場合に併用療法が有効な場面は実臨床で多く経験されます。症例ごとに適切な戦略を選択することが重要です。

Q2. 結局、CA単独とSR単独、どちらをfirst-lineに選ぶべきですか?

A2. 主要なRCTでは両者の有効性は概ね同等と示唆されています。現時点では、閉塞部位、アクセスルート、血栓の性状、術者の経験や好み(得意な手技)、施設のデバイス配備状況によって決定するのが妥当と考えられます。

Q3. 併用療法(CA+SR)の利点と欠点は何ですか?

A3. 利点としては、ステントリトリーバーによる血栓の捕捉・固定と、吸引による血栓の逸脱(distal emboli)防止が同時に行えるため、原理上はより強力で確実な再灌流が期待されます。一部の研究では高い再灌流率が示唆されています。欠点としては、2つのデバイスを操作するための手技的な煩雑さ、デバイスコストの増加、手技時間の延長(の可能性)などが挙げられます。ただし、臨床アウトカムの優越性については、RCTレベルではまだ証明されていません。

参考文献

- Nakashima S, Egashira S, Aso S, et al. Contact Aspiration Combined with a Stent Retriever versus Contact Aspiration Alone in Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Strokes: A Nationwide Analysis Using the Diagnosis Procedure Combination Database. J Neuroendovasc Ther. 2025;19(1):2025-0105. doi:10.5797/jnet.oa.2025-0105

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41112963/ - Lapergue B, Blanc R, Gory B, et al. Effect of Endovascular Contact Aspiration vs Stent Retriever on Revascularization in Patients With Acute Ischemic Stroke and Large Vessel Occlusion: The ASTER Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;318(5):443-452. doi:10.1001/jama.2017.9644

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28763550/ - Lapergue B, Blanc R, Gory B, et al. Effect of Endovascular Contact Aspiration vs Stent Retriever on Revascularization in Patients With Acute Ischemic Stroke and Large Vessel Occlusion: The ASTER Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;318(5):443-452. doi:10.1001/jama.2017.9644

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28763550/ - Lapergue B, Blanc R, Costalat V, et al. Effect of Thrombectomy With Combined Contact Aspiration and Stent Retriever vs Stent Retriever Alone on Revascularization in Patients With Acute Ischemic Stroke and Large Vessel Occlusion: The ASTER2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(12):1158-1169. doi:10.1001/jama.2021.13827

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34581737/ - Navia P, Fernandez-Prieto A, Alvarez-Muelas A, et al. Contact Aspiration Alone or Combined With Stent Retriever Thrombectomy for Middle Cerebral Artery Large Vessel Occlusion. J Neuroimaging. 2025;35(4):e70065. doi:10.1111/jon.70065

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40605686/