虚血性脳卒中二次予防:LDL-Cはどこまで下げる? 〜<40 mg/dLの有効性と安全性〜

はじめに

脳卒中診療における二次予防、特に脂質管理は永遠のテーマの一つです。

LDL-コレステロール (LDL-C) をどこまで下げるべきか?については、常に議論があります。

心筋梗塞などの冠動脈疾患領域では”The lower, the better”が確立し、ガイドラインも<70 mg/dL、高リスク群では<55 mg/dLを目指すようになりました。

一方で私たち脳神経内科医は、LDL-Cを下げすぎることによる出血性脳卒中のリスクを懸念してきました。

このジレンマに対し、非常に重要なデータがCirculation誌から報告されました。

今回はこの論文を、研究デザインの視点も交えて深掘りします。

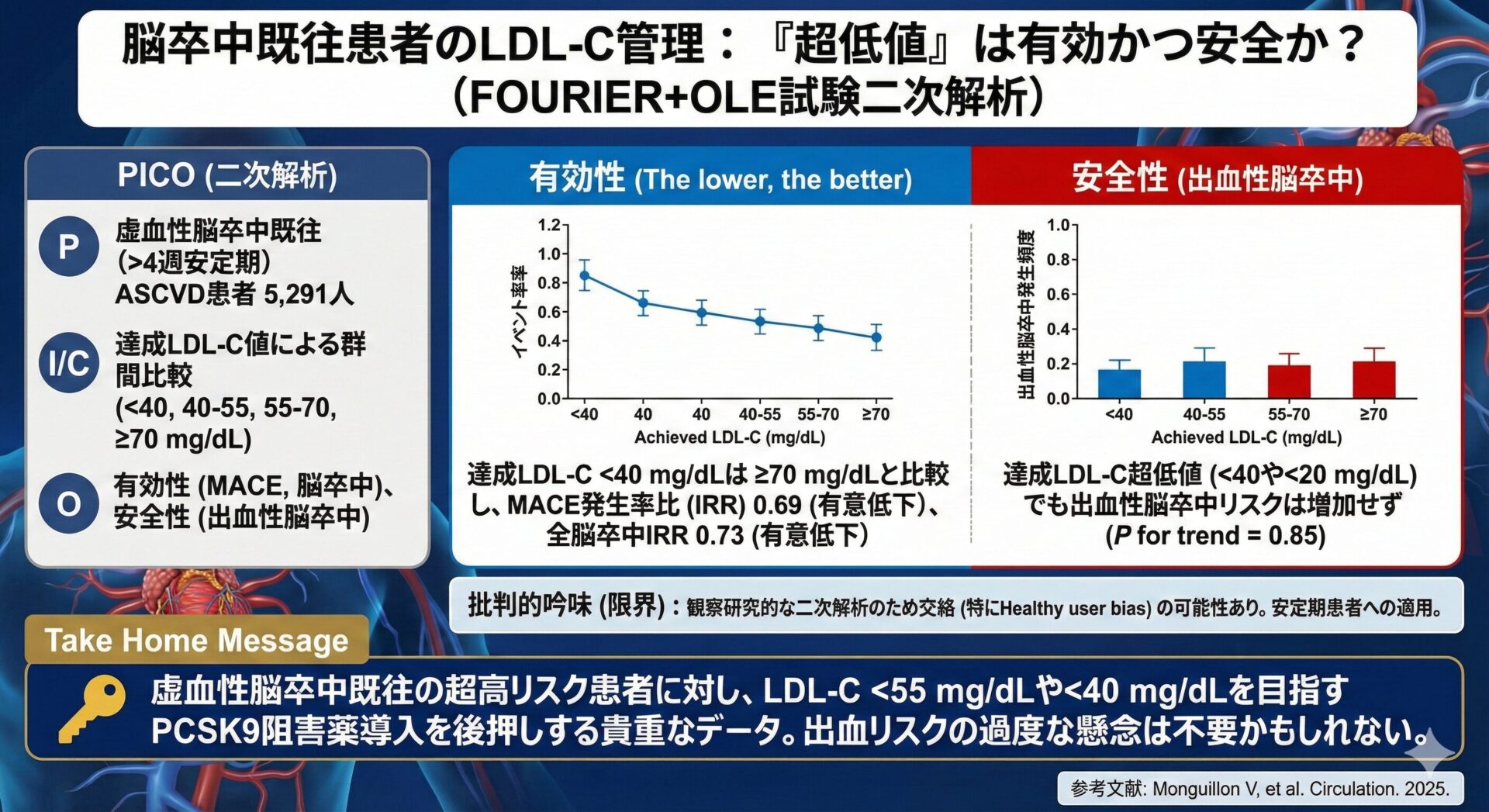

論文のPICO

今回取り上げるのは、PCSK9阻害薬エボロクマブの大規模試験 FOURIER とその延長試験 FOURIER-OLE のデータを用いた二次解析です。

- P (Patient): 既往の虚血性脳卒中(発症から4週間以上経過)を有する安定期のアテローム血栓性心血管疾患 (ASCVD) 患者 5,291人

- I / C (Intervention / Comparison): 治療によって達成されたLDL-C値による群間比較(達成LDL-C別の観察比較をおこなう二次解析)

- 具体的には、<40, 40–<55, 55–<70, ≥70 mg/dLなどの群に分けて比較。

- O (Outcome):

- 有効性: 主要心血管イベント (MACE)、全脳卒中、虚血性脳卒中

- 安全性: 出血性脳卒中、その他の有害事象

研究の概要と主な結果

研究の背景とデザイン

この研究は、FOURIER試験(エボロクマブ vs プラセボ、中央値2.2年)と、その後のFOURIER-OLE(オープンラベル延長試験、さらに中央値5年追跡)に参加した患者のうち、虚血性脳卒中の既往がある集団を対象とした二次解析 (Secondary analysis) です。

合計5,291人の患者が対象となり、治療の結果として達成されたLDL-C値で層別化し、その後のイベント発生率を比較しています。

主な結果:有効性(The lower, the better)

結論から言うと、脳卒中既往患者においても、達成LDL-C値は低ければ低いほど良いという結果でした。

達成されたLDL-C値が低いほど、MACE、全脳卒中、虚血性脳卒中の発生率は単調に(きれいに右肩下がりに)減少しました (P for trend < 0.002)。

特に、私たちが臨床で意識するであろう閾値で比較すると、

LDL-Cが 70 mg/dL 以上の群と比較して、40 mg/dL 未満の群では、

- 主要評価項目 (MACE) の発生率比 (IRR): 0.69 (95%信頼区間 0.57-0.84)

- 全脳卒中の発生率比 (IRR): 0.73 (95%信頼区間 0.53-0.99)と、イベントリスクが有意に低下していました。(ちなみに虚血性脳卒中単独では IRR 0.75 (0.54-1.05) と、有意差の境界線上でしたが、低下傾向は明らかでした。)

主な結果:安全性(出血性脳卒中は増加せず)

我々が最も懸念する出血性脳卒中についてはどうでしょうか。

結果は、出血性脳卒中の発生頻度はまれであり、達成されたLDL-C値とは関連がなかった(P for trend = 0.85) というものでした。

LDL-Cが <40 mg/dL や、<20 mg/dL という「超低値」を達成した群においても、出血性脳卒中のリスク増加は認められませんでした。

その他の有害事象(認知機能障害、新規発症糖尿病、筋関連の有害事象など)についても、達成LDL-C値との明らかな関連は示唆されていません。

批判的吟味:交絡と一般化可能性の限界

この結果は非常に心強いものですが、この研究デザインの強みと限界を正確に理解しておくことが極めて重要です。

限界①:これは観察研究である(交絡の可能性)

この研究は、エボロクマブ群 vs プラセボ群で比較したランダム化比較試験 (RCT) そのものではありません。RCTのデータを用いていますが、比較の軸は治療の結果として達成されたLDL-C値です。これはランダム化によって割り付けられたものではありません。

したがって、本質的には観察研究(コホート研究)的な二次解析であり、交絡 (Confounding) の影響を強く受ける可能性があります。

- Healthy User Bias: LDL-Cが <40 mg/dL を達成できた患者群は、服薬アドヒアランスが非常に良好で、食事・運動療法なども真面目に行う健康意識の高い集団かもしれません。その健康意識の高さ自体がイベントを減らした(交絡因子となった)可能性です。

- 治療反応性という未知の因子: PCSK9阻害薬が非常によく効く体質と、イベントの起こしやすさの間に、未知の関連(例:遺伝的背景)があるかもしれません。

もちろん、研究者らは多変量解析を用いて既知の交絡因子(年齢、性別、高血圧、糖尿病など)を統計的に調整していますが、調整しきれない残余交絡 (Residual confounding) の可能性は常につきまといます。

限界②:外的妥当性(一般化可能性)

この研究の対象は、FOURIER試験という大規模臨床試験に参加登録できた、比較的安定した(虚血性脳卒中発症から4週間以上経過した)患者です。

私たちが日常診療で出会う、アドヒアランスが不良な患者さん、重度の併存疾患を持つ患者さん、あるいはコントロール不良の重度高血圧を合併する患者さん(出血リスクが高い)に、この結果をそのまま当てはめられるか(一般化可能性)は慎重に判断すべきです。

臨床への応用:誰にPCSK9阻害薬を考えるか?

上記の限界を考慮しても、5,000人以上の脳卒中既往患者を対象とした長期追跡データは非常に貴重です。

現在の日本の『脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕』では、二次予防の目標値は <100 mg/dL、アテローム血栓性脳梗塞や冠動脈疾患合併など高リスク例では <70 mg/dL が推奨されています。

今回の知見は、スタチン(+エゼチミブ)を最大量使用しても LDL-C <70 mg/dL を達成できない、あるいは達成しても再発を繰り返すような超高リスクな患者に対して、PCSK9阻害薬の導入を考慮し、<55 mg/dL や <40 mg/dL といった、より積極的な“達成LDL”目標値を目指す治療戦略を後押しするものと言えます。

その際、下げすぎによる脳出血リスクを過度に恐れる必要はないかもしれない、という安心材料を(限定的ではありますが)提供してくれた点が、本研究の最大の臨床的意義でしょう。

Take Home Message

- FOURIER試験 + OLEの二次解析(観察研究デザイン)で、虚血性脳卒中既往患者(安定期)5,291人を検討した。

- 達成LDL-C値が低いほど、MACEや脳卒中再発リスクは単調に低下した(The lower, the better)。

- 懸念された出血性脳卒中リスクは、LDL-C値が <40 mg/dL といった超低値になっても増加しなかった。

- 本研究はRCTそのものではなく、交絡(特にHealthy user biasなど)の可能性が残る点に留意し、超高リスク患者へのPCSK9阻害薬導入を後押しするデータの一つとして解釈する。

参考文献

Monguillon V, Kelly P, O’Donoghue ML, et al. Efficacy and Safety of Very Low Achieved LDL-Cholesterol in Patients with Prior Ischemic Stroke. Circulation. Published online November 3, 2025. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.125.077549

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41178569/