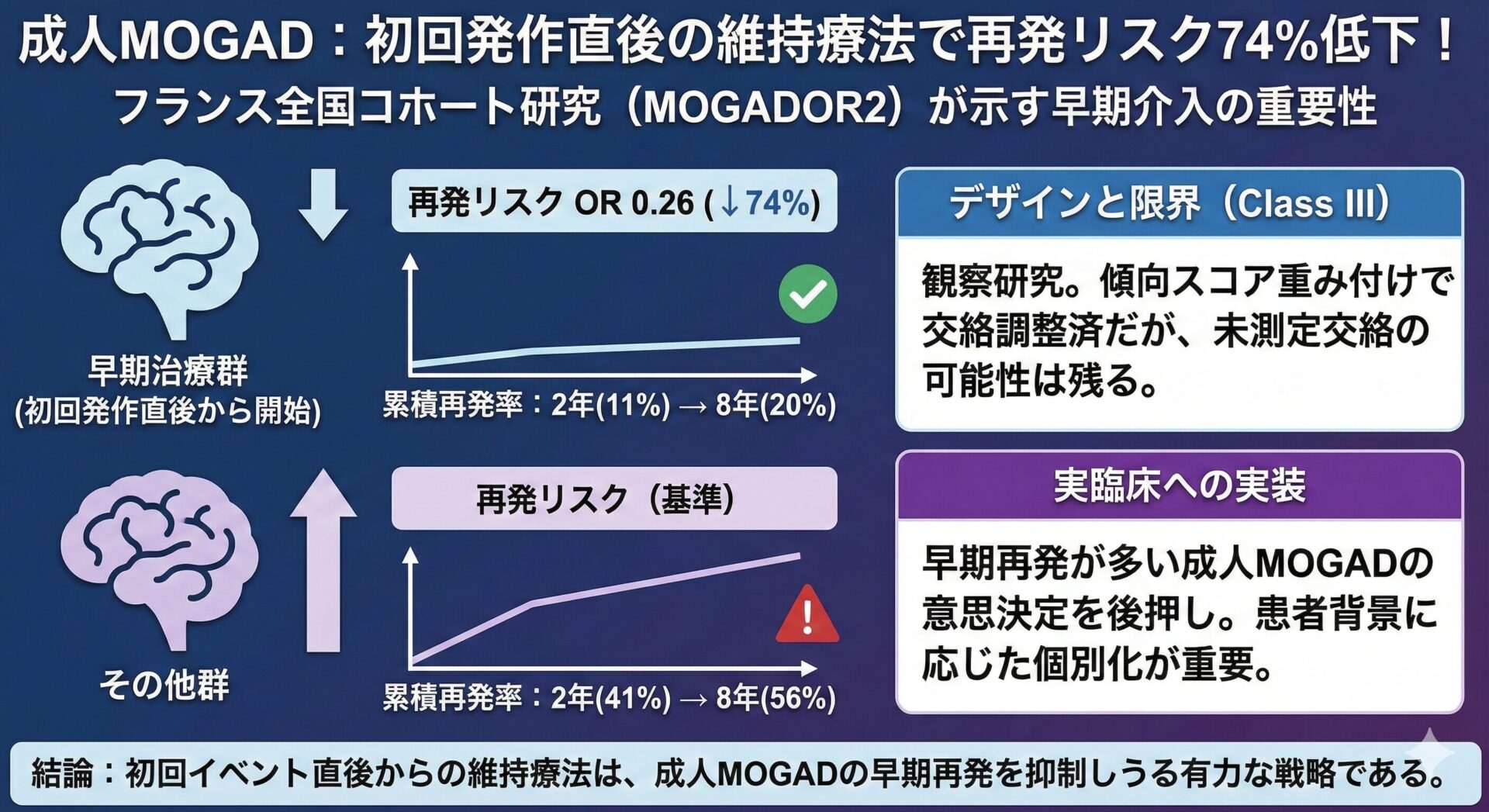

成人MOGAD:初回イベント直後からの維持療法で再発は減らせるか?〜フランス全国コホート MOGADOR2の結果から〜

MOG抗体関連疾患(Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-associated Disease: MOGAD)では、初回発作直後から維持療法を導入すると、その後の再発リスクが有意に低下することを示す重要な論文が報告されました(OR 0.26)。

今回紹介するフランスの全国コホート研究「MOGADOR2」は、Class IIIの観察研究という限界はあるものの、2年から8年にわたる累積再発率でも一貫した差を示しており、早期再発が多いMOGADの臨床における意思決定を後押しする実践的なエビデンスです。

この記事では、本研究の要点に加え、研究デザインの吟味や実臨床への実装ポイントまでを解説します。

背景:MOGADと再発の課題

MOGADは、視神経炎や脊髄炎などを主な表現型とし、特に成人では再発を繰り返すことが少なくありません。そのため、急性期治療後の「いつから維持療法を導入すべきか?」という点は、常に臨床現場での重要な論点でした。

研究概要(MOGADOR2)

今回取り上げるMOGADOR2研究の概要は以下の通りです。

デザイン・対象・期間

- デザイン: フランスの多施設共同・成人コホート研究(証拠の分類: Class III)

- 登録期間: 2014年 – 2017年

- 追跡期間: 2023年まで

- 対象: 成人MOGAD患者 128例

“早期維持”の定義

本研究では、「初回発作後(after the first attack)から維持療法を開始」した群を早期治療群として定義しています。

主要結果(効果量・累積再発)

結果は、早期治療の有効性を強く示唆するものでした。

- 効果量: 初回発作から維持療法を導入した群は、そうでない群と比較して再発リスクが有意に低下しました。

- オッズ比 (OR) 0.26 (95%信頼区間 0.11–0.62, p=0.002)

- 累積再発リスク: 追跡期間中の累積再発リスクにも顕著な差が見られました。

- 早期治療群: 2/4/6/8年時点で 11%/15%/20%/20%

- その他群: 2/4/6/8年時点で 41%/46%/51%/56%

クリニカル・メッセージ: 最初のイベント直後からの維持療法開始は、成人MOGADの早期再発を抑制しうる。

デザインの吟味(交絡と限界)

本研究は観察研究(Class III)であり、結果の解釈には注意が必要です。

- 交絡への対策: このような研究では、「重症例だから早期治療された」といった治療選択のバイアス(交絡)が結果に影響を与えがちです。MOGADOR2では、傾向スコアを用いた重み付け(IPTWなど)により、この交絡の影響を統計学的に調整する工夫がなされています。

- 残る不確実性: ただし、統計的な調整を行っても、測定されていない因子(主治医の治療方針、患者の希望、施設間の差など)による残存交絡の可能性は否定できません。MOGADのような希少疾患では倫理的・実務的な制約からランダム化比較試験(RCT)の実施が難しく、現時点では本研究のような観察研究が重要な知見をもたらします。

実臨床への実装ポイント(導入タイミング・薬剤)

本研究の結果を、どのように実臨床に活かすべきでしょうか。

- 導入タイミング: 成人MOGADの初回発作後、特に早期再発リスクが高いと考えられる症例(例:視神経炎、脊髄炎)では、速やかに維持療法の導入を検討すべきでしょう。本研究はその意思決定を強く後押しします。

- 薬剤選択: MOGADに対する維持療法として、実臨床ではアザチオプリン、リツキシマブ、ミコフェノール酸モフェチルなどが用いられてきました。また、維持IVIGが再発頻度を低下させるとの観察研究もあります。現時点で薬剤間の優劣を直接比較した質の高いエビデンスは確立していません。

- 急性期治療の重要性: 関連した研究としては、初発時の急性期治療をいかに迅速かつ適切に行うかが、再発抑制や抗体陰性化といった長期的な予後に関連する可能性も報告されています。

まとめ(Take Home Message)

- 成人MOGADの初回イベント直後に維持療法を開始することで、再発リスクは有意に低下する(OR 0.26)。

- 本研究は観察研究(Class III)であり限界はあるが、早期再発が多いMOGADの臨床における意思決定を支える実践的エビデンスである。

- 実臨床では、患者背景(表現型、年齢、合併症、将来の妊娠希望、薬剤の副作用プロファイルなど)を総合的に評価し、個別化した治療戦略を立てることが重要である。

参考文献

- Deschamps R, Guillaume J, Ciron J, et al. Early Maintenance Treatment Initiation and Relapse Risk Mitigation After a First Event of MOGAD in Adults: The MOGADOR2 Study. Neurology. 2024;103(3):e209624. doi:10.1212/WNL.0000000000209624

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38991174/ - Cobo-Calvo A, Sepúlveda M, Rollot F, et al. Evaluation of treatment response in adults with relapsing MOG-Ab-associated disease. J Neuroinflammation. 2019;16(1):134. Published 2019 Jul 2. doi:10.1186/s12974-019-1525-1

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31266527/ - Chen JJ, Huda S, Hacohen Y, et al. Association of Maintenance Intravenous Immunoglobulin With Prevention of Relapse in Adult Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Disease. JAMA Neurol. 2022;79(5):518-525. doi:10.1001/jamaneurol.2022.0489

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35377395/ - Kwon YN, Kim B, Kim JS, et al. Time to Treat First Acute Attack of Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Disease. JAMA Neurol. 2024;81(10):1073-1084. doi:10.1001/jamaneurol.2024.2811

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39226035/ - Huda S, Whittam D, Jackson R, et al. Predictors of relapse in MOG antibody associated disease: a cohort study. BMJ Open. 2021;11(11):e055392. Published 2021 Nov 30. doi:10.1136/bmjopen-2021-055392

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848526/

FAQ(よくある質問)

Q1. 成人MOGADで維持療法はいつ始めるべきですか?

A1. MOGADOR2研究では、初回発作の直後に維持療法を開始した群で再発リスクが有意に低下しました(OR 0.26)。これはClass IIIの観察研究からの知見であり、最終的な判断には患者さんごとの個別化が必要です。

Q2. MOGADの維持療法ではどの薬を選びますか?

A2. 実臨床ではアザチオプリン、リツキシマブ、ミコフェノール酸モフェチル、維持IVIgなどの選択肢が用いられます。現時点で、どの薬剤が最も優れているかを結論づける質の高いエビデンスは確立していません。

Q3. 急性期治療のタイミングは長期的な経過に影響しますか?

A3. はい。初発MOGADの急性期治療を早期に(速やかに)行うほど、その後の再発性の抑制や抗体陰性化といった良好な長期転帰に関連した、という報告があります。