パーキンソン病、神経内科医が診ると予後は変わる? 〜Neurology誌の2研究で読み解く神経内科専門医の役割〜

はじめに

パーキンソン病(PD)の診療において、「専門医が関わることで、患者さんの予後は具体的にどう変わるのだろう?」という疑問は、多くの医療者が持つところだと思います。

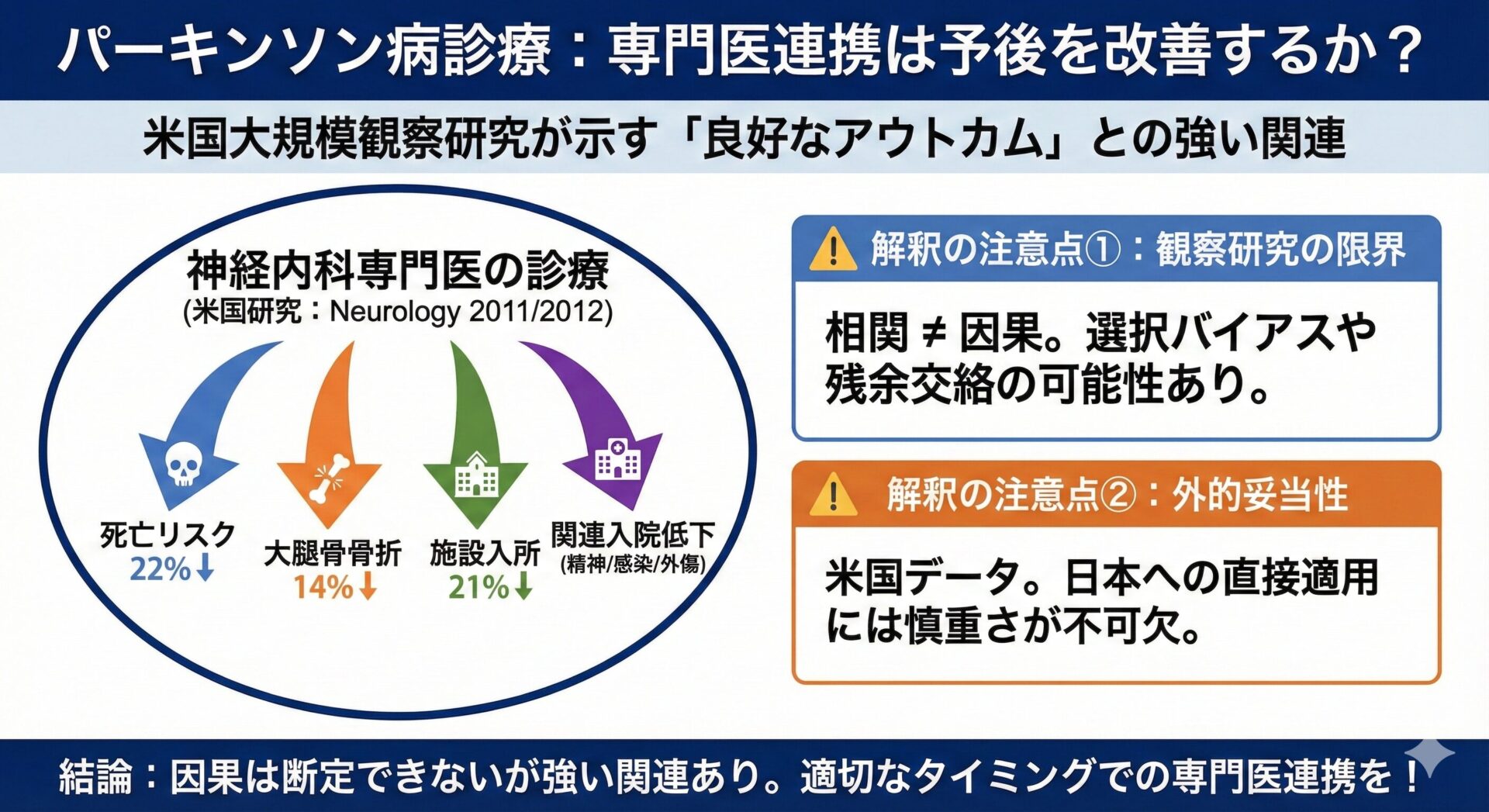

この問いに対し、米国の高齢者医療保険(Medicare)のデータを用いた2つの大規模な後ろ向きコホート研究(Neurology 2011/2012)が、重要な示唆を与えてくれます。これらの研究は、神経内科医による診療がPDの死亡・骨折・施設入所・関連入院の低下と関連することを示しました。

一方で、これらは観察研究ゆえの限界(選択バイアス・残余交絡)と、結果を日本にそのまま適用できるか(外的妥当性)も慎重に検討する必要があります。

本稿では、報告された数値とその限界をセットで整理し、専門医の役割を読み解いていきます。

2つの研究が示した主要な結果

Willis氏らがNeurology誌で報告した、脳神経内科医の診療と良好なアウトカムとの関連を見ていきましょう。

- 死亡率・合併症の低下 (Neurology 2011)

- 死亡リスク: 6年間の追跡で22%低下 (調整ハザード比 0.78)

- 介護施設への入所: 21%低下 (調整オッズ比 0.79)

- 大腿骨近位部骨折: 14%低下 (調整オッズ比 0.86)

- PD関連入院の低下 (Neurology 2012)

- 精神症状による入院: 29%低下 (調整ハザード比 0.71)

- 尿路感染による入院: 26%低下 (調整ハザード比 0.74)

- 外傷による入院: 44%低下 (調整ハザード比 0.56)

- さらに、神経内科医へのフォロー頻度が高いほど入院リスクが低いという用量反応関係も示唆されました。

研究デザインの限界と臨床での読み方

これらの素晴らしい結果を解釈する上で、以下の2つの重要な視点を持つ必要があります。

同号の社説(Editorial)も、慎重な解釈を促しています。

- 相関 ≠ 因果:観察研究の限界これは、専門医群と非専門医群をランダムに割り付けた研究ではないため、「専門医が診たから予後が良くなった」という因果関係は断定できません。受診者の特性の違い(例:健康意識の高い人が専門医を受診する傾向)や、データでは測定できない因子(例:服薬アドヒアランス、家族のサポート体制など)が結果に影響している可能性(選択バイアスや残余交絡)が残ります。

- 外的妥当性:日本への適用この研究は米国の医療制度下で行われたものです。日本のような国民皆保険・フリーアクセスとは異なり、米国では専門医へのアクセスに様々な制約があります。(事実、この研究でも女性や非白人は専門医へのアクセスが悪いことが示されています)。そのため、報告された効果量の”数値”をそのまま日本の臨床に持ち込むことは適切ではありません。

実臨床にどう活かす?

では、これらの限界を踏まえた上で、私たちはこのエビデンスをどう臨床に活かせばよいのでしょうか。

- 紹介タイミングの指標:因果関係は断定できずとも、これだけ強い「関連」は無視できません。診断初期はもちろん、運動合併症(ウェアリングオフ、ジスキネジア等)の出現時、非運動症状(精神症状、自律神経障害等)のマネジメントに難渋する時、薬剤調整に迷う場面では、早めに専門医へコンサルトする価値があることを強く示唆しています。

- 地域連携の重要性:この研究は、専門医への「丸投げ」を推奨するものではありません。むしろ、かかりつけ医、脳神経内科医、そしてリハビリ・看護・薬剤などの多職種が連携し、特に転倒・感染症・精神症状といった入院の引き金となりやすい合併症を、地域全体で予防・管理していくことの重要性を示しています。

Take-Home Message

- 米国の⼤規模観察研究で、神経内科専門医の診療は、PD患者の良好なアウトカム(死亡・骨折・施設入所・関連入院の各リスク低下)と強く「関連」することが示された。

- 観察研究の限界(相関は因果を意味しない)と、日米の医療制度の違い(外的妥当性)を踏まえ、結果の数値を過信せず、因果関係と断定しないことが重要である。

- 日本では、このエビデンスを参考に、かかりつけ医と専門医の適切な連携体制(紹介基準の明確化や年間フォロー計画など)を設計・実装していくことが望まれる。

よくある質問(FAQ)

Q1. どのようなタイミングで専門医へ紹介すべきですか?

A1. 診断初期はもちろんのこと、運動合併症が出始めた時、精神症状や自律神経障害といった非運動症状の管理が難しくなった時、薬剤調整に迷う時などは、早めの専門医コンサルトが望ましいと考えられます。頻回のフォローが入院リスク低下と関連したというエビデンスも、これを後押しします。

Q2. 日本でも、米国と同じくらいの効果が期待できますか?

A2. 期待される効果量の数値を、そのまま日本に適用することはできません。医療制度や専門医へのアクセスしやすさが大きく異なるためです。しかし、「専門医による包括的な管理が、複雑な病態を持つPD患者に有益である」という研究の根幹のメッセージは、国を超えて普遍的な価値があると考えられ、地域での専門医連携を整備する価値は非常に高いと言えます。

参考文献

- Willis AW, Schootman M, Evanoff BA, Perlmutter JS, Racette BA. Neurologist care in Parkinson disease: a utilization, outcomes, and survival study. Neurology. 2011;77(9):851-857. doi:10.1212/WNL.0b013e31822c9123

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21832214/ - Willis AW, Schootman M, Evanoff BA, Perlmutter JS, Racette BA. Neurologist care in Parkinson disease: a utilization, outcomes, and survival study. Neurology. 2011;77(9):851-857. doi:10.1212/WNL.0b013e31822c9123

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21832214/ - Burke JF, Albin RL. Do neurologists make a difference in Parkinson disease care?. Neurology. 2011;77(9):814-815. doi:10.1212/WNL.0b013e31822b0118

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21832212/