ギラン・バレー症候群の予後不良例にIVIg追加は有効か?SID-GBS試験(RCT)を実践的に解説

はじめに

脳神経内科の日常診療で遭遇するギラン・バレー症候群(GBS)。

標準治療の免疫グロブリン静注療法(IVIg)を行っても、改善が乏しい症例にどう対応すべきか、悩む場面は少なくありません。

「IVIgを追加投与すべきか?」

この臨床的疑問に対し、高品質なエビデンスを示したのがSID-GBS試験です。

本記事では、この重要なランダム化比較試験(RCT)を深掘りし、日本の最新ガイドラインの立場も踏まえて実践的に解説します。

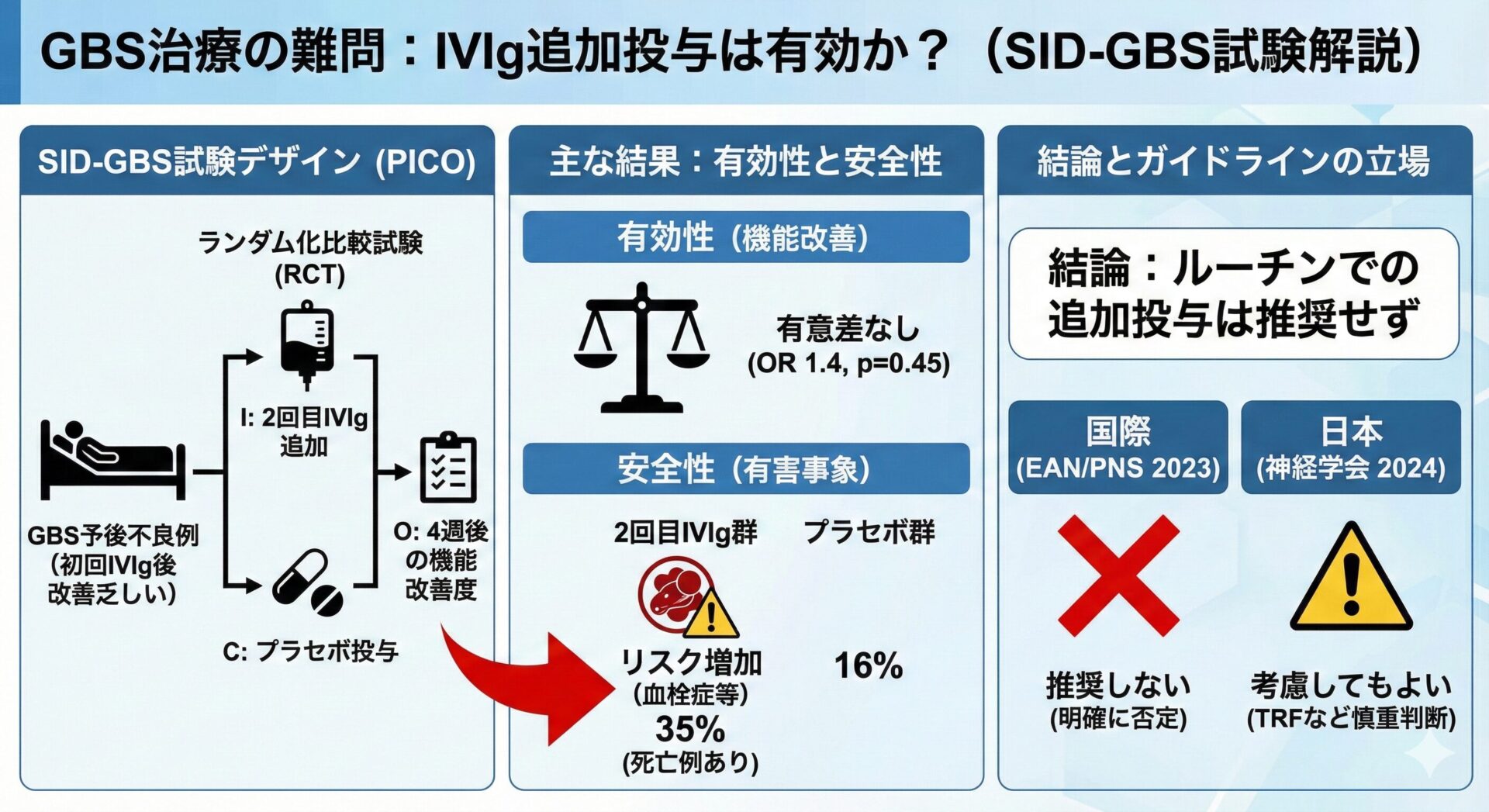

PICO

- P (Patient): 標準IVIg治療後1週間で改善がみられない、予後不良と予測されたGBS患者

- I (Intervention): 2回目のIVIg投与 (総量2g/kg)

- C (Comparison): プラセボ投与

- O (Outcome): 治療開始4週後におけるGBS disability scoreの改善度

予後不良の予測(mEGOS)

本試験ではmEGOS(modified Erasmus GBS Outcome Score)で「4週時に自立歩行不能の確率が高い」と予測された患者を対象としました。

mEGOSは年齢・MRC合計筋力スコア・先行下痢の3項目で構成されます。

研究デザインの強み

この研究は、治療効果の検証におけるゴールドスタンダードである二重盲検ランダム化プラセボ対照試験(RCT)です。

ランダム化によって背景因子(交絡)を二重盲検によって心理的影響(プラセボ効果)や評価者バイアスを排除し、介入そのものの純粋な効果を評価できる、非常に質の高いデザインです。

SID-GBS試験の結果(要点)

本試験の対象は、修正intention-to-treat(ITT)解析集団で93名(2回目IVIg群 49名、プラセボ群 44名)でした。

- 主要評価項目である4週後のGBS disability scoreの改善(順序ロジスティック解析)は、調整common odds ratio 1.4(95%CI 0.6–3.3, p=0.45)であり、両群間に有意な差は認められませんでした。

- 人工呼吸器離脱までの期間、入院期間、歩行可能になるまでの期間といった副次評価項目でも、有意な差はありませんでした。

- 一方、重篤な有害事象(30日以内)の発生率は、2回目IVIg群で35%、プラセボ群で16%と、IVIg群で高く、特に血栓塞栓イベントが多い傾向でした。

さらに、死亡例が2回目IVIg群で4例(13–24週)報告されています。

結果の解釈と考察:なぜ効果がなかったのか?

このネガティブ・トライアルの結果は、「治療介入のタイミング」という観点から、「遅すぎた」可能性と「早すぎた」可能性の両面で考察できます。

- タイミングが遅すぎた可能性:

2回目のIVIgを投与した時点(初回治療から1週間後)では、すでに不可逆的な神経ダメージが成立しており、免疫修飾療法の効果が及ばなかった可能性があります。 - タイミングが早すぎた可能性:

逆に、初回IVIgの効果発現には時間がかかるため、「1週間」という評価期間が短すぎた可能性も考えられます。つまり、本来なら待てば改善したかもしれない患者を、効果不十分と判断してしまった可能性です。プラセボ群でも見られた改善は、1回目のIVIgの「遅れてきた効果」かもしれません。

臨床への応用とガイドラインの位置づけ

SID-GBS試験の結果は明確です。

予後不良が予測されるGBSに対し、ルーチンで2回目のIVIgを投与することは、効果が期待できないばかりか、血栓塞栓症などの重篤な有害事象リスクを高める可能性があり、推奨されません。

このエビデンスを受け、各国のガイドラインも方針を明確にしています。ただし、日本と国際ガイドラインでは少しニュアンスが異なります。

ガイドラインの立場(日本 vs 欧州)

日本神経学会『ギラン・バレー症候群,フィッシャー症候群診療ガイドライン2024』は、初回治療で効果不十分な症例や治療関連動揺(TRF: Treatment-Related Fluctuation)を示す症例に対して、追加IVIgを“考慮してもよい”としています(再施行は発症4週以内が望ましく、血栓症予防に留意)。

一方で、EAN/PNS 2023 ガイドラインは、予後不良例への2コース目を“推奨しない”と、より明確に否定的な立場です。

臨床現場では、この差異を踏まえ、特に治療後に一過性改善後、再度増悪するTRFのような病態かどうかを慎重に見極め、個々の患者さんのリスク・ベネフィットを十分に評価して方針を決めるのが現実的でしょう。

Take Home Message

- 予後不良が予測されるGBS患者への2回目のIVIg投与は、機能的予後を改善しませんでした(SID-GBS試験)。

- ルーチンでの追加IVIg投与は推奨されず、むしろ血栓塞栓症などの有害事象リスクを増加させる可能性があります。

- 国際ガイドラインは非推奨の立場ですが、日本のガイドラインではTRFなどを念頭に「考慮してもよい」とされており、個々の病態に応じた慎重な判断が求められます。

参考文献

- Walgaard C, Jacobs BC, Lingsma HF, et al. Second intravenous immunoglobulin dose in patients with Guillain-Barré syndrome with poor prognosis (SID-GBS): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2021;20(4):275-283. doi:10.1016/S1474-4422(20)30494-4

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33743237/ - van Doorn PA, Van den Bergh PYK, Hadden RDM, et al. European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society Guideline on diagnosis and treatment of Guillain-Barré syndrome. Eur J Neurol. 2023;30(12):3646-3674. doi:10.1111/ene.16073

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37466035/ - 日本神経学会. ギラン・バレー症候群,フィッシャー症候群診療ガイドライン2024. 南江堂, 2024.

URL: https://neurology-jp.org/guidelinem/gbs_2024.html