TRIUMPH研究:ガルカネズマブは実臨床で従来の経口予防薬より有効か? -3か月時点の結果を“方法論込み”で読み解く

はじめに

💡 この記事のポイント

- 主要結果(3か月・重み付け後): レスポンダー率は46.6% vs 34.5%、月間頭痛日数(MHD)の変化は−5.7 vs −4.1日、QOLの指標であるMSQ-RFRスコアは+19.4 vs +10.2で、いずれもガルカネズマブが有意に優れていました(すべてp<0.001)。

- レスポンダー定義: 反復性片頭痛(EM)は月間片頭痛日数(MHD)の50%以上減少、慢性片頭痛(CM)は月間片頭痛日数(MHD)の30%以上減少と定義されており、これは国際頭痛学会(IHS)の臨床試験ガイドラインと整合しています。

- 方法論の要点: 本研究は観察研究の交絡(バイアス)を抑えるため、傾向スコアに基づく重み付け(IPTW)で群間差を調整し、複数の仕様で結果の一貫性(頑健性)を確認しています。

- 臨床への示唆: 有効性や忍容性の観点から、早期からの選択肢としてCGRP関連モノクローナル抗体(mAb)の役割が強化されます。ただし、3か月という短期追跡、スポンサー資金、未測定交絡には留意が必要です。

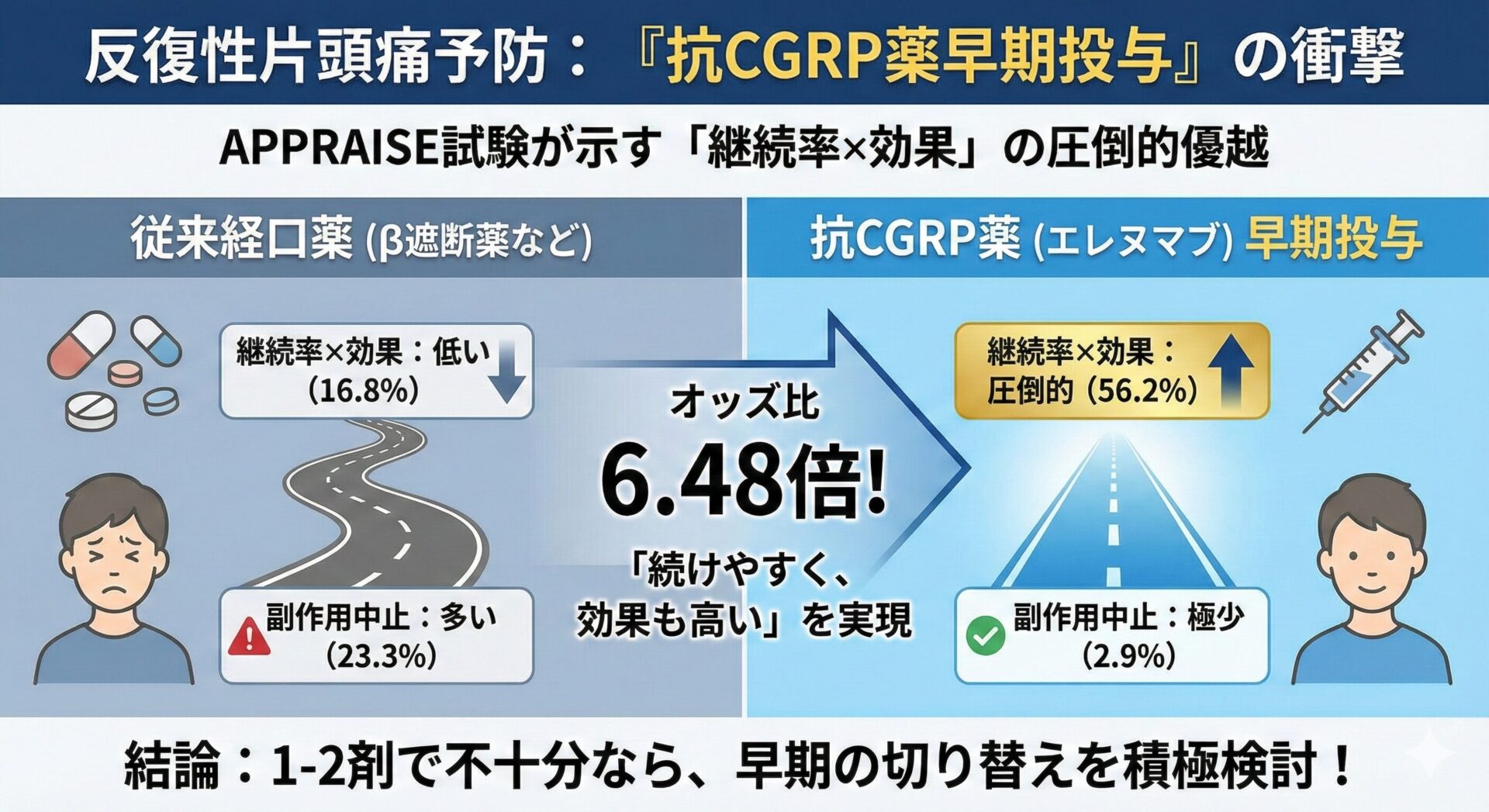

直接比較のRCTエビデンスは、先日ご紹介したAPPRAISE試験の要点(エレヌマブ vs 従来経口薬)に整理しています。立場の異なる両研究を行き来して読むと理解が深まります。

背景:なぜこの比較が重要か

従来の片頭痛予防薬(アミトリプチリン、β遮断薬など)も有効ですが、副作用により治療の継続が難しいケースも少なくありません。一方で、CGRPやCGRP受容体を標的とするモノクローナル抗体(mAb)は、その特異性と高い忍容性から注目されています。

実臨床の場で、これらの新規薬剤が従来薬と比べてどのような効果を示すのかを明らかにすることは、日常診療における薬剤選択の重要な鍵となります。

TRIUMPH研究は、この臨床的な問い(Clinical Question;CQ)に答えるため、国際的な大規模前向き観察コホートデザインで検証を行ったものです。

研究デザイン(PICO)

- P (Patient): 片頭痛で予防療法を新規に開始、または切り替える成人患者(国際・多施設共同、前向き観察研究)。

- I (Intervention): ガルカネズマブを使用した患者。

- C (Comparison): 従来の経口予防薬(TOMP)を使用した患者。

- O (Outcome): 3ヶ月時点での治療効果(レスポンダー率、月間片頭痛日数、MSQ-RFRスコア)。

データは2020年2月25日から2023年2月9日まで収集され、治療選択は各主治医の裁量に委ねられました。

解析対象となったのは合計2,813例で、そのうち1,105例がガルカネズマブ、1,293例が経口予防薬を投与されました。

主要結果(3か月・重み付け後)

背景因子を統計的に調整した後の主要な結果は以下の通りです。

- レスポンダー率 (EM≥50% / CM≥30%): 46.6% vs 34.5% (p<0.001) 。

- MHDの平均変化: −5.7日 vs −4.1日 (p<0.001)。

- MSQ-RFR (QOLスコア): +19.4 vs +10.2 (p<0.001)。

結論: すべての主要評価項目において、ガルカネズマブは従来の経口予防薬よりも統計学的に有意に優れた改善を示し、実臨床における有効性が確認されました。

方法論の要点

交絡への対処:傾向スコア重み付け(IPTW)

本研究はランダム化されていないため、処方時のバイアス(例:重症例ほど新規薬剤が選ばれやすい)が生じる可能性があります。

この偏りを補正するため、傾向スコアに基づく逆確率重み付け(IPTW)という手法を用いてベースラインの患者背景を調整。

本稿で紹介した結果はすべて、このweighted(重み付け後)の値です。

頑健性の確認(Robustness)

レスポンダーの定義(閾値)や評価指標(MHD, MSQ)、片頭痛のタイプ(EM/CM)を変えても、結果の方向性が一貫していることが確認されました。

これは感度分析と呼ばれ、主要な結論が頑健であることを示しています。

短期追跡・保守的取り扱い

解析期間は3か月です。

また、追跡できなかった患者や治療を中止した患者は「非レスポンダー」として扱う、保守的な推定(Nonresponder Imputation; NRI)が採用されています。

参考:

CGRP-mAbと経口薬を直接比較したランダム化比較試験(RCT)であるHER-MES研究(エレヌマブ vs トピラマート)や先日ご紹介したRCTであるAPPRAISE試験(エレヌマブ vs 経口内服薬)でも、忍容性・有効性の両面でmAbの優位性が報告されており、TRIUMPH研究が示す実臨床での所見と方向性が一致しています。

※ トピラマートは本邦では片頭痛の予防療法には適用外使用(2025.10.1現在)

日常診療への示唆(使い分けのヒント)

- 効果とアドヒアランス: 3か月時点での明確な効果差に加え、mAbは副作用プロファイルが良好で治療を継続しやすい傾向があります。そのため、より早期の段階から有力な選択肢として検討できます。

- 患者中心のShared Decision Making (SDM): 「3ヶ月で約半数の患者さんが、頭痛の日数が半分(または3割)以下になることを期待できる」といった具体的なデータを患者さんと共有し、職業や学業への影響も踏まえた、価値観に基づく治療選択をサポートできます。

- 注意点: 本研究は観察研究であるため、測定されていない交絡因子(例:治療意欲、医療アクセス)の影響が残る可能性は否定できません。また、3か月は短期的な評価であり、長期的なデータも引き続き参照することが重要です。

限界とバイアスの可能性

- 残余交絡: 治療へのモチベーションや社会経済状況など、測定されていない因子の影響。

- 短期追跡: 長期的な継続率や安全性については、今後の報告を待つ必要があります。

- 資金提供・COI: 本研究はEli Lilly社からの資金提供を受けており、一部の著者は同社に所属しています。結果を解釈する際には、この透明性を確保することが重要です。

Take Home Message

- TRIUMPH研究の3か月解析では、統計的な調整後、ガルカネズマブが従来の経口予防薬よりもレスポンダー率、MHD、MSQの各指標で有意に良好な結果を示しました。

- IPTWなどの精緻な手法で交絡をコントロールし、結果の頑健性も確認されており、実臨床での有効性(effectiveness)を強く支持するエビデンスです。

- ただし、観察研究の限界(未測定交絡、短期追跡、COI)を理解した上で、臨床での薬剤選択に活かすことが求められます。

よくある質問

Q1. この研究(TRIUMPH)は、信頼性の高いランダム化比較試験(RCT)ですか?

A1. いいえ、TRIUMPH研究はランダム化比較試験(RCT)ではありません。これは、実臨床の状況を反映させるために設計された「国際的な前向き観察コホート研究」です。治療の選択は医師の裁量に委ねられており、ランダム化は行われていません。

ただし、治療を受ける患者さんの背景が異なることによるバイアス(交絡)を統計的に調整するため、「傾向スコアに基づく逆確率重み付け(IPTW)」という高度な手法が用いられています 。これにより、結果の信頼性を高めています。

Q2. 主要な評価項目(プライマリーアウトカム)は何で、どのように定義されていますか?

A2. 主要な評価項目は、治療開始から3ヶ月時点での「レスポンダー率」です。これは、医師によって記録された月間片頭痛日数(MHD)の減少に基づいており、以下のように定義されています。

- 反復性片頭痛(Episodic Migraine)の患者: ベースラインからMHDが 50%以上 減少した場合。

- 慢性片頭痛(Chronic Migraine)の患者: ベースラインからMHDが 30%以上 減少した場合。

Q3. 結局、どちらの薬がどれくらい効いたのですか?

A3. 患者背景を統計的に調整(重み付け)した結果、3ヶ月時点でガルカネズマブ群が従来の経口予防薬群を有意に上回りました。

- レスポンダー率: ガルカネズマブ群 46.6% vs. 経口薬群 34.5%。

- 月間片頭痛日数の平均減少日数: ガルカネズマブ群 -5.7日 vs. 経口薬群 -4.1日。

- QOL(MSQ-RFRスコア)の改善度: ガルカネズマブ群 +19.4点 vs. 経口薬群 +10.2点

Q4. この研究結果を解釈する上での主な注意点(限界)は何ですか?

A4. 主な注意点は以下の3つです。

- 未測定の交絡因子の可能性: 統計的な調整は行われていますが、これは測定されたデータに限られます。患者さんの治療意欲、社会経済状況、保険の種類といった測定されていない要因が結果に影響を与えた可能性は残ります。

- 3ヶ月という短期的な評価: この結果は治療開始から3ヶ月時点のものです。長期的な有効性や治療継続率については、今後のさらなる追跡調査の結果を見る必要があります。

- 資金提供と利益相反(COI): この研究は製薬企業であるイーライリリー社から資金提供を受けており、著者の一部は同社の従業員です。結果を解釈する際には、この背景を考慮する必要があります。

参考文献

- Lipton RB, Láinez MJA, Ahmed Z, et al. Treatment effectiveness of galcanezumab versus traditional oral migraine preventive medications at 3 months: Results from the TRIUMPH study. Headache. Published online September 29, 2025. doi:10.1111/head.15045

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41017292/ - Reuter U, Ehrlich M, Gendolla A, et al. Erenumab versus topiramate for the prevention of migraine – a randomised, double-blind, active-controlled phase 4 trial. Cephalalgia. 2022;42(2):108-118. doi:10.1177/03331024211053571

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34743579/