妊娠中の片頭痛はトリプタン可?TTE最新エビデンス解説

忙しい臨床医のための要点(90秒で把握)

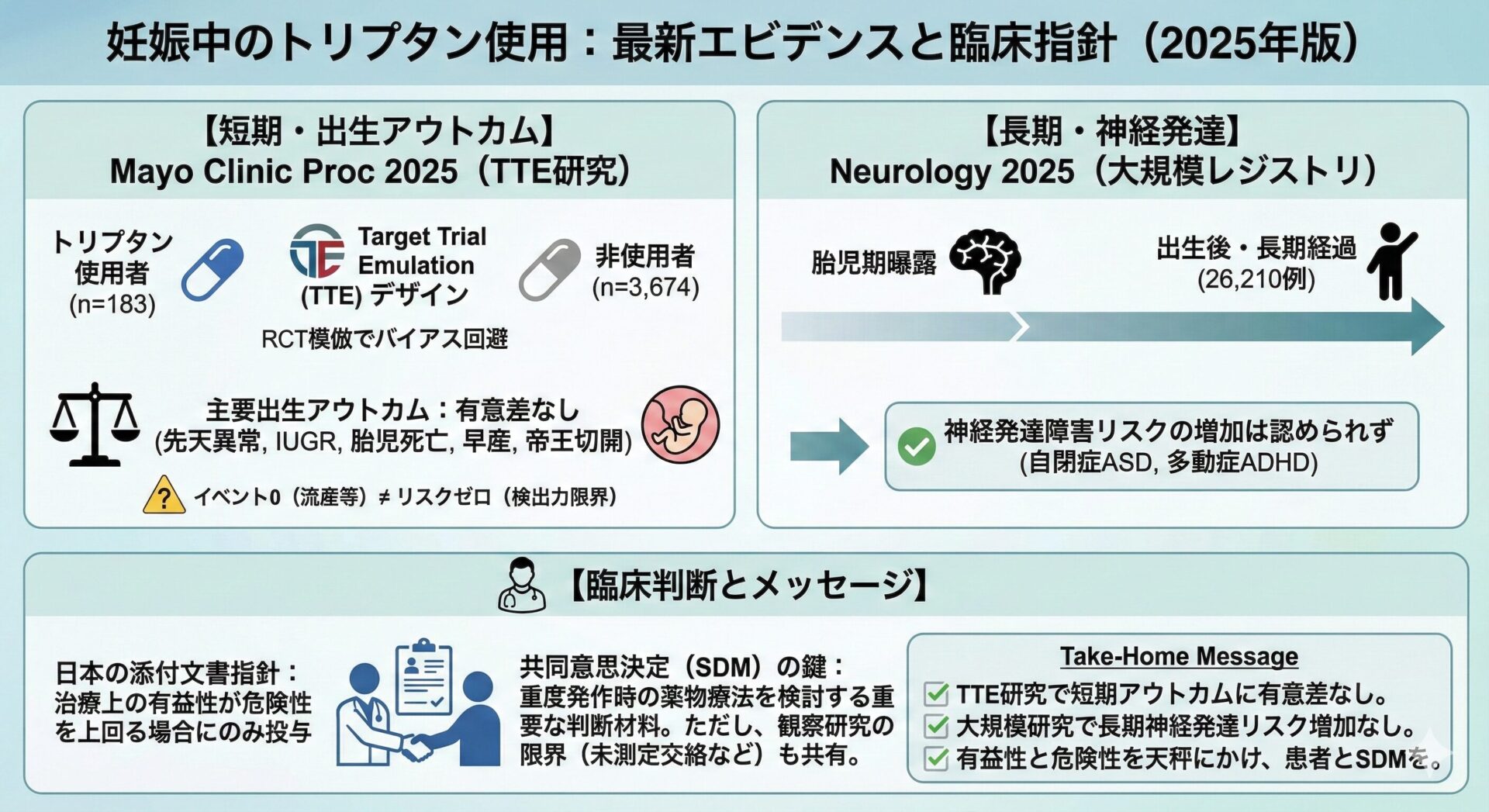

- 研究: 2025年にMayo Clinic Proceedings誌で報告されたTarget Trial Emulation(TTE)研究。米国のマルチステート・ヘルスシステムのデータ(2000–2022年)を使用し、トリプタン使用者183例と非使用者3,674例を比較した結果、主要な出生アウトカムに有意な差は認められませんでした。一部のアウトカムはトリプタン群でイベント発生が0件でしたが、これは安全性の確定を意味するものではなく、解釈は慎重に行うべきです。

- エビデンスの補強: 2025年のNeurology誌に掲載されたノルウェーの全国レジストリ研究(26,210妊娠例)では、胎児期のトリプタン曝露による神経発達障害リスクの増加は認められませんでした。

- ガイダンス・指針: TTE研究の質を担保するため、その報告方法を標準化するTARGET声明が、2025年にJAMAおよびBMJから公表されています。

- 臨床医へのメッセージ: 日本の添付文書上は「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与」とされています。本稿で紹介するエビデンスは、妊娠可能女性における重度の片頭痛発作時に薬物療法を検討する際の重要な判断材料となります。

背景:妊娠中にRCTが難しい

→TTE(Target Trial Emulation)

妊娠中の女性を対象としたランダム化比較試験(RCT)は、倫理的な観点から実施が極めて困難です。そのため、私たちはこれまで限定的な観察研究に頼らざるを得ませんでした。

そこで登場したのがTarget Trial Emulation (TTE)という研究デザインです。

これは、まず「もしこの臨床疑問に答えるための理想的なRCT(Target Trial)を行うとしたら、どのような計画になるか?」という厳密な設計図を描き、その設計図に沿って既存の観察データ(リアルワールドデータ)を解析する手法です。

特に妊娠中の介入研究では、いつを追跡開始点(Time zero)とするかが結果に大きく影響します。ここの定義が曖昧だと、Immortal time bias(不死時間バイアス)のような、誤った結論を導きかねない時間関連のバイアスが生じます。

TTEは、まさにこのバイアスを回避するために、RCTを模倣して「Time zero」を厳密に定義することを思想の根幹に置いています。

主要論文:Mayo Clinic Proc 2025(183 vs 3,674)

✅ データソース: 米国のマルチステート・ヘルスシステム由来のデータ(2000–2022年)。

✅ 比較: 妊娠中のトリプタン使用者(n=183) vs. 非使用者(n=3,674)。

✅ 結果:

- 主要な先天異常、子宮内胎児発育遅延(IUGR)、胎児死亡/死産、正期産/早産、帝王切開において、両群間に統計学的な有意差はありませんでした。

- 重要:本研究のトリプタン曝露群はn=183と少数で、流産/子宮外妊娠/(前)子癇がイベント0でした。これは真のリスクゼロを意味しません。稀な有害事象の推定には検出力の限界があり、不確実性は残ります。

長期予後:Neurology 2025(26,210の妊娠例)

出生時の安全性だけでなく、お子さんの長期的な発達への影響も気になるところです。この点に関して、2025年にNeurology誌で報告されたノルウェーの大規模な全国レジストリ研究では、26,210の妊娠例を対象に調査が行われました。

その結果、胎内でのトリプタン曝露と、出生後の自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)といった神経発達障害との間に、有意な関連は認められませんでした。

これは、妊娠中のトリプタン使用が、子の長期的な神経発達に大きな悪影響を及ぼす可能性は低いことを示唆する心強いデータです。

実務:添付文書と共同意思決定

日本のスマトリプタン製剤の添付文書では、「妊婦又は妊娠の可能性がある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること」と記載されています。現時点では、この記載が臨床判断の基本となります。

今回ご紹介したような新しいエビデンスは、この「有益性」と「危険性」を天秤にかける際の、極めて重要な参考情報となります。研究の限界点も含めて患者さんと情報を共有し、共に治療方針を決定する共同意思決定(Shared Decision-Making ;SDM )が不可欠です。

研究の限界

これらの研究は非常に有益ですが、観察研究である以上、解釈には注意すべき限界があります。

- 曝露群のサンプルサイズが小さい(Mayo Clinic Proc): トリプタン使用群がn=183と少数であり、稀な有害事象を検出するには統計的な検出力が不足しています。「イベントゼロ」は「リスクゼロ」を意味しません。

- 【重要】未測定交絡の残存可能性: これは両研究に共通する最も重要な限界です。IPTWは強力な手法ですが、調整できるのはデータベースに記録された因子に限られます。喫煙・飲酒の正確な量、市販薬の使用、葉酸サプリの摂取状況、食生活、ストレスレベルといった「測定されていない交絡因子」が結果に影響している可能性は、常につきまといます。

- データソースの特性: Mayo Clinic Procの研究は、保険請求データベースではなく特定のヘルスシステムからのデータであり、一般化可能性には限界があるかもしれません。

Take-Home Message

✅ TTEを用いた最新の研究(Mayo Clinic Proc 2025)では、妊娠中のトリプタン使用が主要な出生アウトカムを有意に悪化させることは示されませんでした。ただし、曝露群が小規模であり、稀なイベントに対する解釈は慎重に行う必要があります。

✅ 長期的な神経発達に関しても、大規模なコホート研究(Neurology 2025)で明確なリスク増加は示唆されていません。

✅ 臨床では、添付文書の記載を遵守しつつ、アセトアミノフェン等で管理できない重症発作に苦しむ患者さんに対し、有益性が危険性を上回ると判断される場合に、選択肢として検討可能と考えられます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 妊娠初期にスマトリプタンを使っても大丈夫ですか?

A1. 「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与」するというのが原則です。今回紹介した研究では、妊娠初期の使用が中心でしたが、明確なリスク増加は示されませんでした。ただし、個々の状況に応じて主治医と慎重に相談する必要があります。

Q2. 授乳中は使用できますか?

A2. 多くのトリプタンは母乳中に移行します。添付文書では、投与後一定時間の授乳を避けるよう記載されています(例:スマトリプタンは「12時間以内は授乳しないことが望ましい」)。

Q3. どのトリプタンが“より安全”ですか?

A3. 妊娠中の安全性について、薬剤間で明確な優劣を示す決定的なエビデンスはありません。ただし、これまでの観察研究のデータ蓄積が最も多いのはスマトリプタンであり、実臨床では選択されやすい傾向があります。

参考文献

- Wang Z, VanderPluym JH, Halker Singh RB, Alsibai RA, Roellinger DL, Murad MH. Safety of Triptans in Treating Migraines in Pregnant Women: A Target Trial Emulation. Mayo Clin Proc. Published online July 28, 2025. doi:10.1016/j.mayocp.2025.01.023

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40719668/ - Camanni M, van Gelder MMHJ, Cantarutti A, Nordeng H, Lupattelli A. Association of Prenatal Exposure to Triptans, Alone or Combined With Other Migraine Medications, and Neurodevelopmental Outcomes in Offspring. Neurology. 2025;104(12):e213678. doi:10.1212/WNL.0000000000213678

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40397854/ - Cashin AG, Hansford HJ, Hernán MA, et al. Transparent Reporting of Observational Studies Emulating a Target Trial-The TARGET Statement. JAMA. 2025;334(12):1084-1093. doi:10.1001/jama.2025.13350

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40899949/