はじめに

「最近太ってから頭痛が増えた気がする」「痩せれば片頭痛は良くなるのでしょうか?」

日常診療でよく耳にするこれらの質問に対し、非常に大規模かつ質の高い研究から新たなエビデンスが示されました。

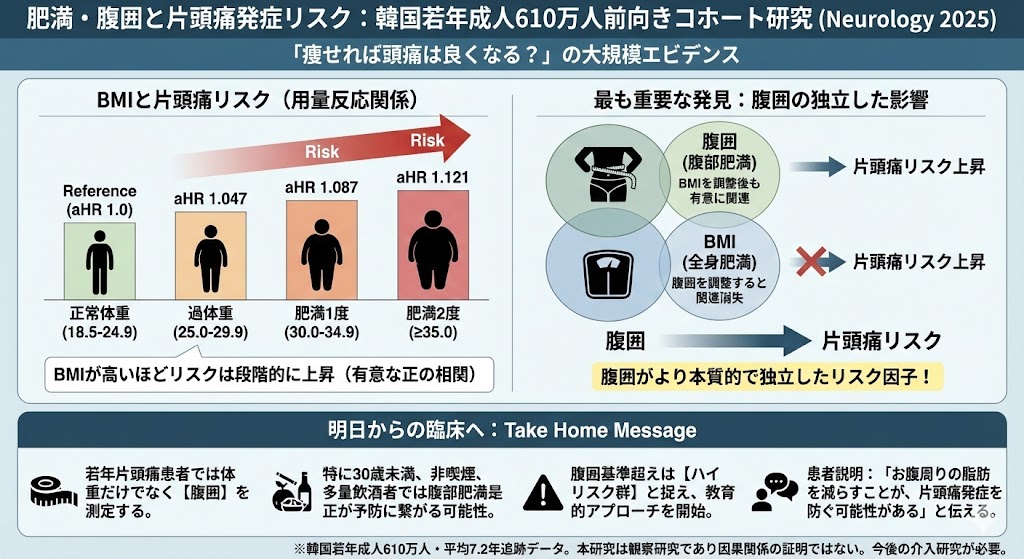

今回は、韓国の若年成人約610万人を対象とした最新の前向きコホート研究(Neurology, 2025)をご紹介します。この研究は、肥満が片頭痛の発症リスクを段階的に高めること、そして、単なる体重指標であるBody Mass Index (BMI)よりも腹囲(お腹周り)がより重要な独立したリスク因子であることを明らかにしました。

頭痛患者さんを診る機会の多い先生方にとって、明日からの診療を変えるヒントが詰まっています。早速、詳しく見ていきましょう。

論文のPECO

まずは、この研究の構成をPECOで確認します。

- P (Population): 2009年から2012年にかけて健康診断を受けた、片頭痛の既往がない20歳から39歳の韓国人 約610万人

- E (Exposure): ベースライン時点でのBMI区分(低体重/正常/過体重/肥満1度/肥満2度)および腹囲(6段階)

- C (Comparison): 正常体重(BMI 18.5-24.9)の群、または腹囲が中央値付近の群

- O (Outcome): 追跡期間中(~2018年末)の片頭痛の新規発症(国際疾病分類第10版 [ICD-10] コード: G43 に基づく)

【研究デザイン解説】前向きコホート研究 (Prospective Cohort Study)

特定の要因(曝露:今回は肥満)を持つ集団と持たない集団を、未来に向かって長期間追跡し、疾病(アウトカム:今回は片頭痛)の発生率を比較する研究デザインです。

原因(曝露)が結果(アウトカム)よりも時間的に先行することを明確にできるため、因果関係を推測する上で横断研究よりも強力なエビデンスとなります。

研究の主な結果:

BMIより腹囲が片頭痛発症と強く関連

この約610万人を平均7.2年間追跡した結果、非常に明確な関連が示されました。

- BMIと片頭痛発症リスク正常体重群を基準(ハザード比1.0)とすると、

肥満度が高いほど片頭痛の発症リスクは段階的に上昇しました。

このような関係を用量反応関係 (dose-response relationship) と呼び、

因果関係の存在を示唆する有力な所見の一つです。

- 過体重 (BMI 25.0-29.9): 調整ハザード比 (aHR) 1.047

- 肥満1度 (BMI 30.0-34.9): aHR 1.087

- 肥満2度 (BMI ≥ 35.0): aHR 1.121

(いずれも統計学的に有意)

- 最も重要な発見:腹囲の独立した影響この研究の核心は、統計解析によってBMIと腹囲の影響を分離した点にあります。

BMIの影響を調整した後でも、腹囲の大きさは依然として片頭痛リスクと有意に関連していました。しかし、腹囲の影響を調整すると、BMIと片頭痛リスクの有意な関連は消失しました。

これは、全身の肥満度(BMI)よりも、腹部肥満(内臓脂肪の指標である腹囲)の方が、片頭痛発症に対してより本質的で独立したリスク因子であることを強く示唆しています。

この研究をどう読むか? – 臨床疫学の視点から

この研究の意義と限界を、因果推論の視点で吟味してみましょう。

研究の強み 💪

- 巨大なサンプルサイズと前向きデザイン: 610万人という圧倒的な規模で、若年成人の「発症リスク」に焦点を当てた前向きコホート研究である点は、これまでの研究とは一線を画します。

- 生物学的妥当性: 腹囲がBMIよりも強い指標であったという結果は、内臓脂肪から分泌される炎症性サイトカインなどが片頭痛の病態に関与するというメカニズム仮説とも合致しており、説得力があります。

- 日本人への応用可能性の高さ: この研究は韓国で行われましたが、日本人と韓国人は遺伝的背景や体格、生活習慣に共通点が多いため、欧米の研究結果に比べて日本人への一般化可能性(外的妥当性)が高いと考えられます。

これは、臨床応用を考える上で非常に重要なポイントです。

限界と注意点 🤔

- 診断の精度: アウトカムが保険請求データ(レセプト)に基づいているため、軽症例の見逃しや他の頭痛の誤分類が含まれる可能性は残ります。

- 交絡因子の調整と残余交絡: この研究では、結果を歪ませる可能性のある交絡因子を可能な限り調整しています。統計手法である多変量Cox比例ハザードモデルを用い、年齢、性別、喫煙、飲酒、身体活動、所得、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった多くの既知の交絡因子の影響を統計学的に取り除き、腹囲が持つ純粋な影響を抽出しようと試みています。しかし、このモデルでも調整しきれない要因、例えば食事の具体的な内容、睡眠の質、精神的ストレスなどの影響が結果に残っている可能性があります。これを残余交絡 (Residual Confounding) と呼び、これはあらゆる観察研究が本質的に抱える限界です。

- 因果関係の証明ではない: 上記の限界があるため、本研究の結果をもって「腹囲を減らせば、片頭痛の発症を予防できる」と断定することはできません。この因果関係を最終的に証明するためには、実際に減量介入を行い、片頭痛の発症率が低下するかどうかを検証するランダム化比較試験(RCT)のような介入研究の結果が待たれますね。

明日からの臨床へ:Take Home Message

この研究結果から、私たちは日常診療に以下の4つの視点を取り入れることができます。

- 若年の片頭痛患者さんでは体重だけでなく腹囲を測る

問診票のBMIだけで評価を終えず、メジャーで腹囲を測定しましょう。

本研究が示す通り、腹囲はより重要な評価指標です。

- 生活指導の優先順位を見極める特に30歳未満、非喫煙、多量飲酒といった背景を持つ患者さんでは、腹部肥満の是正が片頭痛の一次予防に繋がる可能性が高いと考えられます。運動や食事指導と併せ、禁煙・節酒指導もセットで提案することが重要です。

- ハイリスク群への早期介入腹囲が基準値を超える若年者は、片頭痛の新規発症ハイリスク群と捉え、頭痛ダイアリーの記録や、頭痛発作の誘因回避、早期受診の重要性といった教育的アプローチを早めに開始することが望ましいでしょう。

- 患者さんへの説明のヒント

「痩せたら治りますか?」という質問には、まだ断定はできませんが、特にお腹周りの脂肪を減らすことが、片頭痛が起こりやすくなるのを防ぐ可能性がある、という非常に大規模なアジア人のデータがあります。と誠実に伝えましょう。

過度な期待を抱かせることは避けつつ、体重・腹囲の管理が心血管疾患などの予防にも繋がるという多面的なメリットを強調するのが効果的です。

まとめ

- 肥満、特に腹部肥満(腹囲)は、若年成人の片頭痛の新規発症リスクを高める可能性があります。

- 腹囲は、BMIよりも独立した強力なリスク予測因子である可能性があります。

- 日本人にも応用しやすいこの知見を活かし、臨床現場では特に若年患者の体重管理において腹囲の測定と是正を重視し、生活指導に繋げることが、片頭痛の一次予防において有望な戦略となる可能性があります。

- ただし、この関連が真の因果関係であるかを確定させるためには、今後の介入研究による検証が強く期待されます。

参考文献

- Jang SI, Kim N, Han K, Lee MJ. Association Between Obesity and the Risk of Migraine: A Nationwide Cohort Study in South Korea. Neurology. 2025;105(9):e214252. doi:10.1212/WNL.0000000000214252

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41086379/

- Westgate CSJ, Israelsen IME, Jensen RH, Eftekhari S. Understanding the link between obesity and headache- with focus on migraine and idiopathic intracranial hypertension. J Headache Pain. 2021;22(1):123. Published 2021 Oct 10. doi:10.1186/s10194-021-01337-0

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34629054/

関連

※本ブログは、私個人の責任で執筆されており、所属する組織の見解を代表するものではありません。

About me

急性期市中病院で勤務する脳神経内科医です。

得意分野は脳卒中・頭痛です。神経内科専門医・脳卒中専門医で、頭痛専門医を目指して研鑽中です。mJOHNSNOW Fellow(2期)。

医学論文をわかりやすく解説し、明日から使える実践知を発信します。個別の医療相談にはお答えできかねます。本サイトの投稿は個人的見解です。