抗CGRP関連抗体薬は誰に効く?レスポンダー予測因子を最新メタ解析で総まとめ【片頭痛予防】

はじめに

片頭痛予防治療に革命をもたらした抗CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)関連モノクローナル抗体薬(CGRP mAbs)。

その高い効果と忍容性に期待が集まる一方、実臨床では「期待したほど効かなかった」という患者さん(ノンレスポンダー)も一定数存在します。

高価な薬剤でもあるため、投与前にこの患者さんには効きそうか?ということを予測できれば、治療方針の決定や患者さんへの説明(インフォームド・コンセント)、Shared Decision Making(SDM)に非常に役立ちます。

今回は、CGRP mAbsの治療反応性に関連する因子を調査した最新のスコーピングレビューとメタ解析、および関連する近年の重要な実臨床研究に基づき、現時点で分かっている予測因子を整理します。

忙しい臨床医のための要点

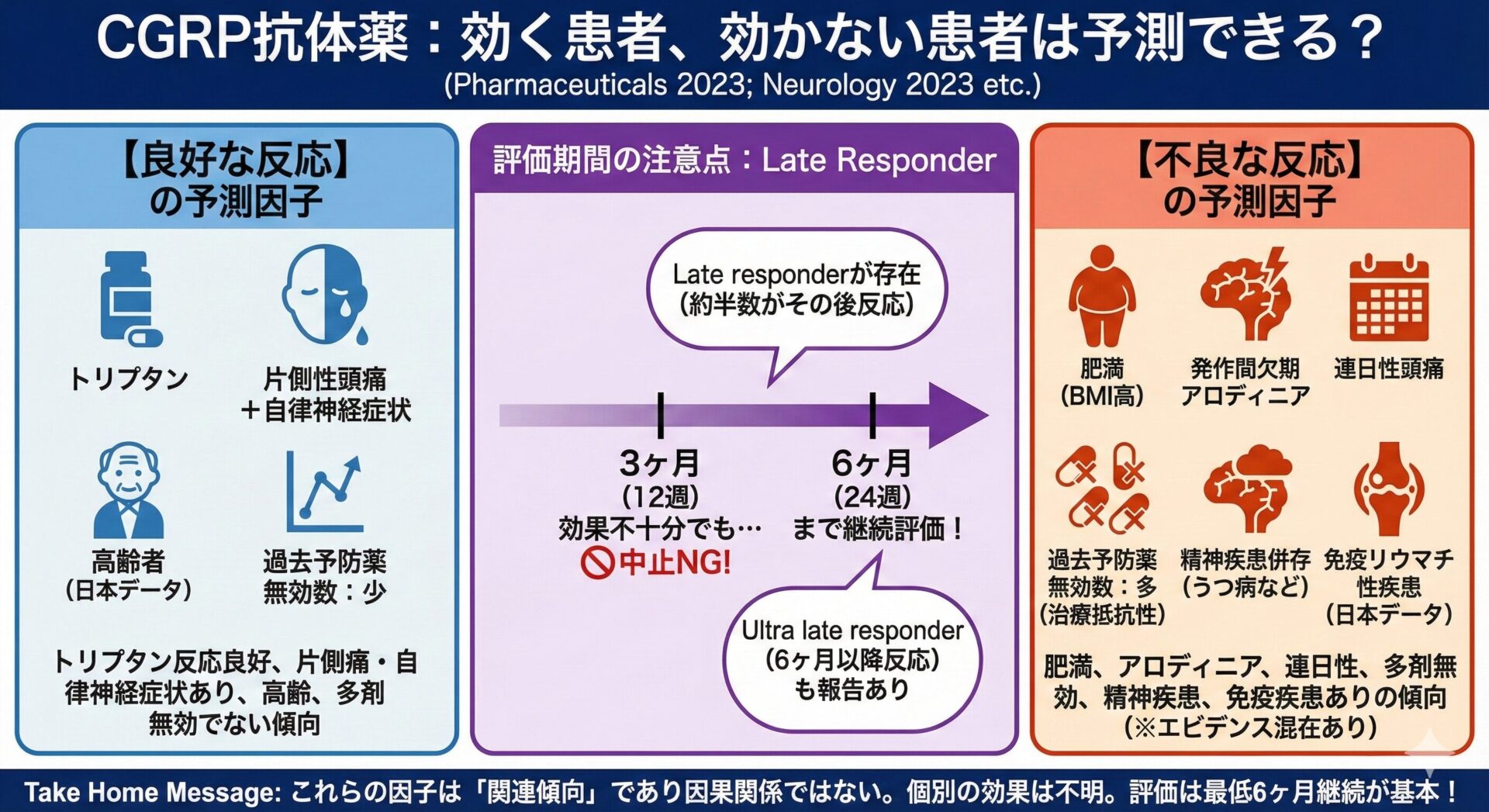

- 【良好な反応】 の予測因子:

- 過去のトリプタン系薬剤への良好な反応

- 片側性の頭痛(特に片側性の自律神経症状を伴う場合)

- 【不良な反応】 の予測因子:

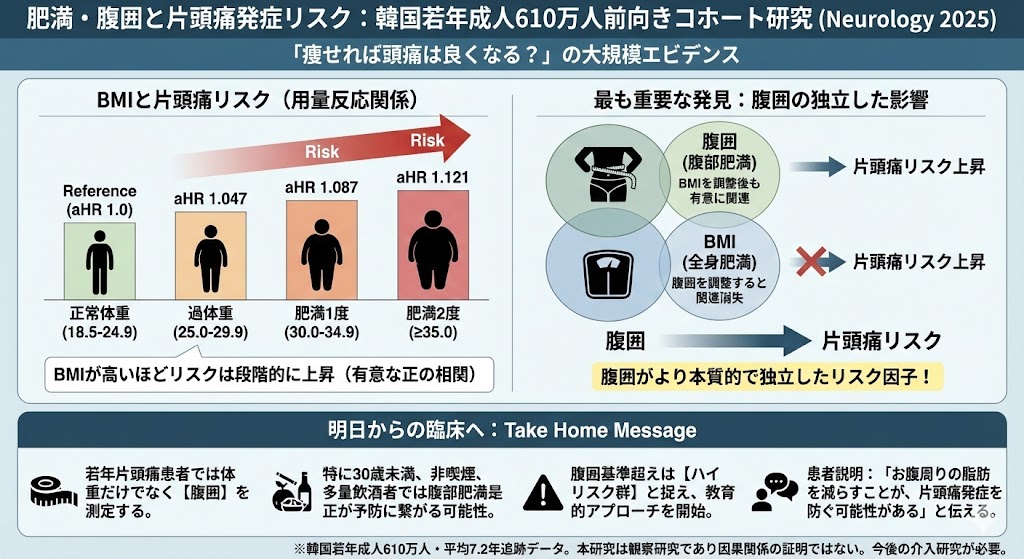

- 肥満

- 発作間欠期のアロディニア(異痛症)

- 連日性の頭痛

- 過去の予防薬の無効数が多い(治療抵抗性)

- 精神疾患の併存(うつ病など)

- 根拠:

- これらは主に38件の実臨床研究 (RWS: Real-World Studies) を統合した2023年のスコーピングレビュー+メタ解析に基づく関連性の示唆であり、絶対的な因果関係ではありません。

どの因子が効きやすさ・効きにくさと関連?

上記で要約した予測因子について、もう少し詳しく見ていきましょう。

反応性良好と関連する因子

- トリプタンへの良好な反応:過去にトリプタン製剤が急性期治療薬としてよく効いていた患者さんは、CGRP mAbsへの反応も良好である可能性がメタ解析で支持されています。

- 片側性の頭痛(±自律神経症状):頭痛が片側性であること、特に片側性の流涙や鼻閉といった自律神経症状を伴う場合は、良好な反応と関連する可能性が示されています。

これらは日常診療の問診で容易に聴取できる情報であり、治療導入時の期待値を調整する上で有用な情報です。

反応性不良と関連する因子

- 肥満 (Obesity):複数の研究で、BMIが高いことがCGRP mAbsの反応性低下と関連することが示唆されています。

- 発作間欠期のアロディニア:アロディニア(異痛症) とは、通常は痛みを感じない刺激(例:髪をとかす、眼鏡)を痛みとして感じる状態です。これが発作時だけでなく発作のない間欠期にもみられる場合、中枢神経系の感作が強く関与している可能性があり、不良反応と関連する可能性が指摘されています。

- 連日性の頭痛・過去の予防薬無効数:ベースラインで頭痛がほぼ毎日ある状態や、CGRP mAbs導入までに試した予防薬の無効数が多ければ多いほど、治療抵抗性の病態を反映し、CGRP mAbsの効果も得られにくい傾向があります。

- 精神疾患の併存:うつ病や不安障害などの併存も、不良反応と関連する可能性が示されています。

【注記】エビデンスは混在している因子も

ただし、注意点もあります。例えば肥満や精神疾患の併存については、これらが治療反応性とは関連しなかったとする大規模なリアルワールド解析(エレヌマブ使用患者)の報告も2025年に出ています。

現時点ではエビデンスが混在しており、これらの因子があるからといって一律に効かないと判断することはできません。

具体例(説明に使える数字)

関連性の強さを具体的にイメージするため、イタリアで行われた大規模な多施設前向き研究 の結果を一部引用します。

この研究では、治療反応性をオッズ比 (OR) で示しています(OR > 1 で良好反応、OR < 1 で不良反応と関連)。

- 高頻度反復性片頭痛(HFEM) 患者において:

- 片側性の痛み+自律神経症状 があると、50%以上の反応(レスポンス)が得られる確率が OR 4.23 (95%信頼区間 1.57–11.4) と有意に高かった。

- 慢性片頭痛(CM) 患者において:

- 肥満 (BMI≧30) があると、50%以上の反応が得られる確率が OR 0.21 (95%信頼区間 0.07–0.64) と有意に低かった(つまり反応性不良と関連)。

このように、因子によっては関連性の強さに差があることが分かります。

Methodの要点(臨床疫学的視点)

本記事で紹介した予測因子 は、主に観察研究(実臨床データ)を統合したものです。

観察研究の結果を解釈する際には、以下の点に留意する必要があります。

- 交絡 (Confounding):調べたい因子と結果の両方に関連する第三の因子(交絡因子)の影響を受けている可能性があります。例えば、トリプタンが効く(A)からCGRP mAbsが効く(B)という直接の因果関係ではなく、CGRPが病態に強く関与する片頭痛の表現型である(C)という共通の要因があり、その結果としてAもBも起こりやすい(CがAとBの交絡因子となっている)可能性が考えられます。

- 異質性 (Heterogeneity):統合された研究(38件)は、国、人種、使用薬剤、反応の定義などがバラバラです。これらの異質性が高いデータを統合した結果は、慎重に解釈する必要があります。

- 出版バイアス:統計的に有意な差が出た研究の方が論文として出版されやすいため、効果を過大(あるいは過小)に評価している可能性があります。

結論として、これらはあくまで“関連”であり、”因果”を証明するものではありません。

診療での使い方(実践)

では、これらの知見を日々の診療にどう活かすべきでしょうか。

- 期待値の調整(Shared Decision Making:SDM):最も重要な活用法です。良好な因子(例:トリプタンがよく効く)が揃っていれば、効果が期待できるかもしれませんと前向きな情報提供ができます。逆に不良な因子(例:多剤無効、連日性頭痛、肥満)が多い場合は、新しい治療法ですが、効果が出にくい可能性も報告されています。まずは3〜6ヶ月しっかりと評価しましょうと、現実的な治療目標を共有することができます。

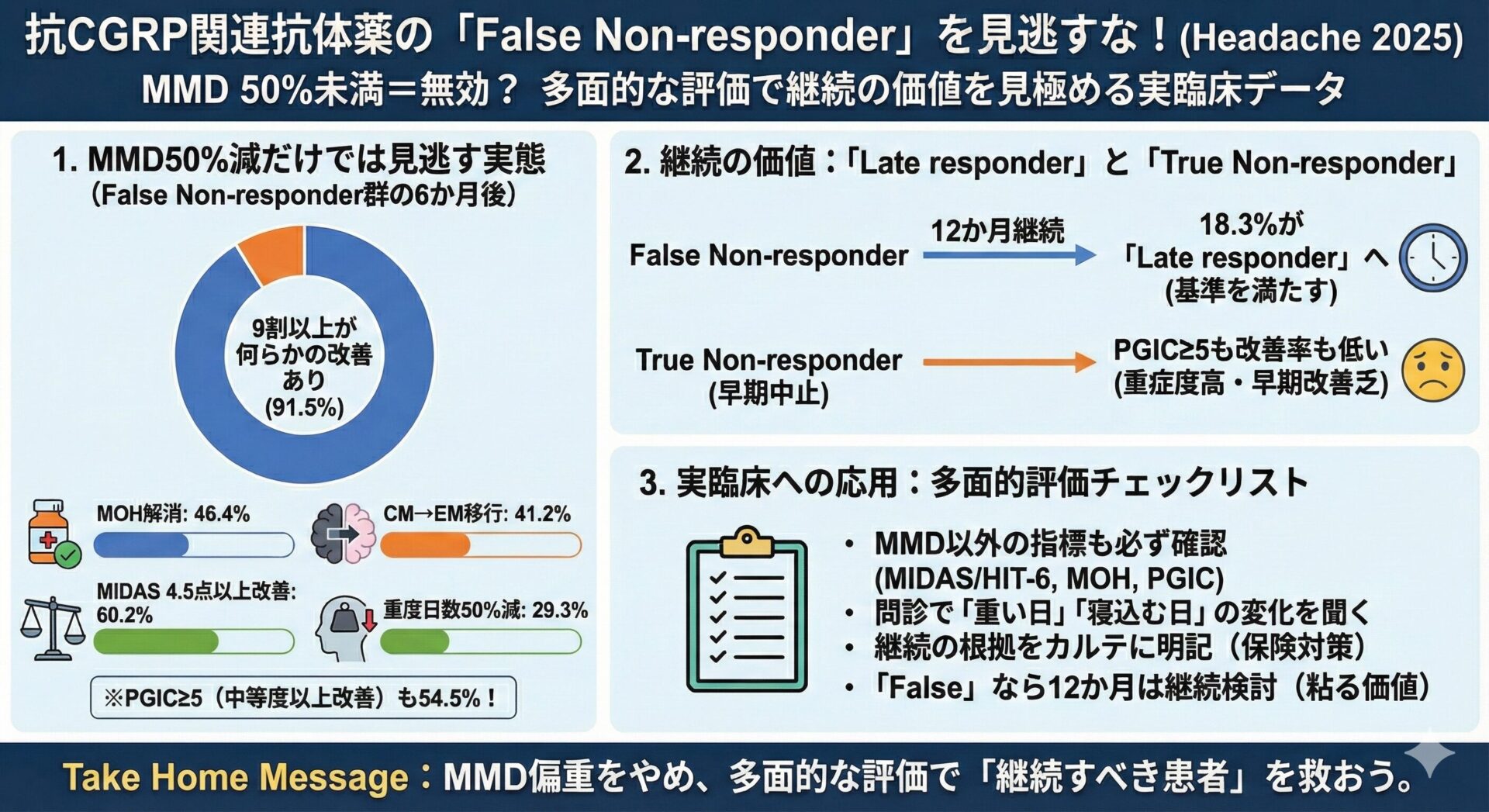

- 評価期間:late responderの存在を忘れない:これが非常に重要です。CGRP mAbsの効果判定は通常12週(3ヶ月)で行われがちですが、12週時点では効果不十分(非奏効)と判断された患者さんの約半数が、その後24週(6ヶ月)までに反応する(=late responder)という重要な報告があります。さらに、6ヶ月以上経過してから反応するUltra late responderも報告されています。

安易に3ヶ月効かなかったから中止と判断すると、本来効くはずだった患者さんの治療機会を奪ってしまう誤りを犯しかねません。効果判定は少なくとも24週(6ヶ月)まで継続することが推奨されます。 - 国内データからの知見:日本の単施設からの報告では、高年齢であること、過去の予防薬無効数が少ないことが、CGRP mAbsへの良好な反応と関連していたとされています。一方で、免疫リウマチ性疾患の既往は不良反応と関連する可能性が示唆されており、国内の患者さんを診る上で参考になります。

Take Home Message

- CGRP mAbsの反応性には個人差があり、トリプタンへの反応性、片側痛、肥満、アロディニア、多剤無効などが予測因子として報告されているが、これらはあくまで傾向である。

- 個別の患者さんで本当に効果があるかは、試してみなければ分からないのが現状である。

- 12週(3ヶ月)で効果不十分でも、late responderが存在するため、効果判定は最低でも24週(6ヶ月)まで継続することを基本とすべきである。

よくある質問 (FAQ)

Q1: トリプタンが効く人は、CGRP抗体薬も効きやすいですか?

A1: はい、その傾向がメタ解析で示されています。ただし、これは関連性であり、因果関係(トリプタンが効くからCGRP抗体薬も効く)とは断定できません。CGRPが病態に強く関与するタイプという共通の要因を反映している可能性もあります。

Q2: CGRP抗体薬の効果はいつ判定すべきですか?

A2: 12週(3ヶ月)時点での評価が一般的ですが、12週で効果不十分だった患者さんの約半数が、その後24週(6ヶ月)までに効果を示すlate responderであったという報告があります。早期に中止せず、少なくとも24週(6ヶ月)は継続して評価することが推奨されます。

Q3: 肥満だとCGRP抗体薬は効きにくいですか?

A: 不良な反応と関連するという報告が多い一方で、関連を否定する大規模な研究報告もあり、エビデンスは混在しています。一律に効かないとは判断できませんが、可能であれば片頭痛治療と並行して減量などの生活指導も行うことが望ましいと考えられます。

参考文献

- Hong JB, Lange KS, Overeem LH, et al. A Scoping Review and Meta-Analysis of Anti-CGRP Monoclonal Antibodies: Predicting Response. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(7):934.

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37513846/ - Barbanti P, Egeo G, Aurilia C, et al. Predictors of response to anti-CGRP monoclonal antibodies: a 24-week, multicenter, prospective study on 864 migraine patients. J Headache Pain. 2022;23(1):138. Published 2022 Nov 1. doi:10.1186/s10194-022-01498-6

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36316648/ - Barbanti P, Aurilia C, Egeo G, et al. Late Response to Anti-CGRP Monoclonal Antibodies in Migraine: A Multicenter Prospective Observational Study. Neurology. 2023;101(11):482-488. doi:10.1212/WNL.0000000000207292

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37072224/ - Ihara K, Ohtani S, Watanabe N, et al. Predicting response to CGRP-monoclonal antibodies in patients with migraine in Japan: a single-centre retrospective observational study. J Headache Pain. 2023;24(1):23. Published 2023 Mar 9. doi:10.1186/s10194-023-01556-7

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36890436/ - Karlsson WK, Ashina M, Christensen RH, Al-Khazali HM, Ashina H. Clinical predictors for efficacy of erenumab for migraine: a Registry for Migraine (REFORM) study. Brain Commun. 2025;7(2):fcaf147. Published 2025 Apr 15. doi:10.1093/braincomms/fcaf147

PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40270925/